导语

“二十三,糖瓜粘;二十四,扫房子……”当朗朗上口的年俗民谣遇上神奇的科学实验,会迸发出怎样的奇妙火花?2025年寒假,由西北工业大学化学与化工学院、材料学院9名学子组成的“化说年味”实践队,以云端直播形式开启了一场别开生面的“化学嘉年华”。通过连续7天的公益科普,将豆腐凝固、烟花绽放等传统年俗现象转化为趣味化学实验,与全国3200余名青少年共享这场科学&年俗的文化盛宴。

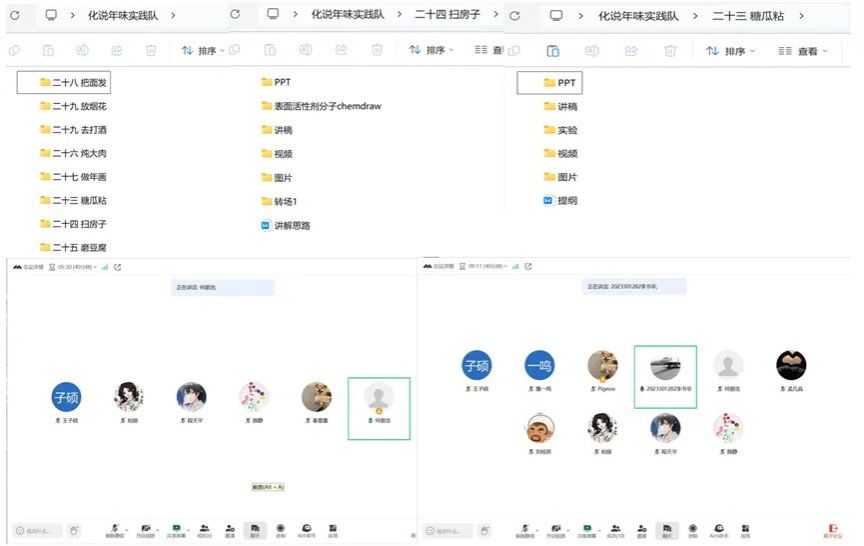

实践活动宣传样图

活动纪实

实践队成员化身“科学魔法师”,精心打造“知识科普+实验实践”双引擎科普模式。选取从“小年”到“除夕”的特定年俗主题:糖瓜的麦芽糖水解实验揭示甜蜜密码;大扫除场景演示表面活性剂去污原理;磨豆腐环节解析胶体聚沉过程;烟花爆竹专题科普氧化还原反应……一个个生活化的化学实验,让传统年俗焕发出崭新的科学光芒。

为确保科普效果,团队提前月余进行筹备:精心打磨7份可视化课件,录制15组标准化实验视频,组织多轮试讲演练。直播期间采用“情景代入式”讲解,通过弹幕互动实时答疑,单场最高点赞量突破1.2万次,直播总时长427分钟。一位同学留言:“原来奶奶蒸年糕时加碱水,背后是pH值调节淀粉糊化的科学原理!”

实践准备

化学与化工学院学子化身科普主播

用化学实验解码年俗密码

多维成效

在共青团实践育人理念指引下,这场科普行动展现出青年学子的社会责任担当。团队联动西工大幼儿园、山西霍州华光育才学校等多地中小学和幼儿园,打造“云端科学共同体”。直播中,孩子们透过屏幕见证茶水变墨水的“魔法”,亲手制作草木染年画,在“家庭实验室”里体验晶体生长的奥秘。有家长反馈:“孩子看完‘彩色烟花’实验后,自发尝试制作。”“孩子看完直播,追着问年夜饭里的化学知识!”还有同学反馈观看过后,重现了直播内容作为自己的寒假科学实践作业。这种“破圈”效应,彰显了新时代青年的文化自觉。

霍州市华光育才学校学生跟随讲解自制墨水作画

学子心声

孟凡淼(队长):从非遗糖画到烟花绽放,传统技艺中蕴藏着化学智慧的密码。我们像解码者般抽丝剥茧,让千年的文化记忆与现代科学展开对话。

王子硕:化学年画科普直播不仅让我领略到科学与艺术融合的奇妙魅力,更让我意识到以创新形式传播科学知识对提升全民科学素养、助力社会发展的深远意义,期待未来有更多这样的科普活动,为公众点亮科学的灯塔。

秦章嘉:通过实践,我系统掌握了科学宣讲课件的设计逻辑、知识输出的严谨规范、寓教于乐的传播技巧,更锻造出高效协同的团队协作能力与开放包容的研讨组织智慧。这段经历不仅让我深刻领悟"生活处处有化学"的真谛,更坚定了播撒科学火种的信念——愿以专业之力搭建桥梁,引领公众探索化学世界的瑰丽奇观。

詹一鸣:每一次弹幕提问都是一份对知识的渴望,一种成就感在我心里油然而生。这次实践让我明白,科学知识不应束之高阁,而要融入生活。将化学知识与新年习俗结合,既弘扬了传统文化,又激发了大众对科学的兴趣。未来,我希望参与更多此类活动,成为科学与文化之间的桥梁,让知识绽放更大魅力。

柏丽:直播间里刷屏的“为什么”,让我们看到青少年对科学最本真的好奇。这种双向奔赴的求知热情,正是科普教育的价值所在。

刘桂研:所谓文化传承,不是把古老的仪式装进玻璃展柜,而是让它在新时代的土壤里继续生长。我希望今后能继续进行公益科普活动,让科学遇见传统,让他们二者碰撞出知识的火花,更能让文化传承成为看得见、摸得着的温暖存在。

志愿活动总结

实践队的同学巧妙地将科学元素融入传统年俗,让文化的传承焕发出新的活力,也让科学知识变得更加生动、接地气。孩子们在感受传统年俗魅力的同时,也被化学世界的奇妙所吸引,他们在新奇有趣的实验中,种下了科学探索的种子。化学与化工学院党委副书记表示:“‘化说年味’开创了‘学科+文化’育人新模式,我们将持续支持此类创新实践,让更多学子在服务社会中实现专业价值。”

从实验室到直播间,从课堂知识到社会服务,这场科学与传统的美丽邂逅,不仅展现出青年学子的社会责任担当,更展现了青年一代的文化自信与创新锐气。