2025年寒假,西北工业大学航天学院“追火箭的年轻人”实践队再次启程,以“飞天新征程”为主题,奔赴海阳、西安、太原、西昌、北京等多地,用镜头记录火箭腾空的壮美瞬间,用脚步丈历中国航天文化的深厚底蕴,用热情点燃青少年心中的航天梦想。这支由60余名西工大学子组成的团队,以实践为笔,以星空为纸,书写了一曲新时代青年与祖国航天事业同频共振的青春乐章。

一、观礼发射现场:定格“钢铁柔情”的航天浪漫

1月13日清晨,山东海阳东方航天港寒风凛冽,实践队员们裹着厚重的羽绒服,扛着三脚架和长焦镜头,在连理岛严阵以待。他们此行的目标,是记录捷龙三号遥五运载火箭的发射任务。捷龙三号是中国运载火箭技术研究院抓总研制的一款商业固体运载火箭,标志着我国商业航天的发展进入新阶段。“五、四、三、二、一!”随着航天学院队员李秉文的倒计时结束,火箭轰鸣声响彻云霄,橘红色的尾焰划破天际,队员们屏息凝神,快门声此起彼伏。队长刘黎可回忆道:“这是捷龙三号运载火箭搭载的卫星重量最大的一次发射,也是我们今年首次记录的发射任务。每一次发射都是全新的挑战,既要应对极端天气,又要精准捕捉火箭升空的细节。但看到镜头里‘中国航天’四个字直冲云霄,所有的艰辛都化作了自豪。”

图 | 队员们见证捷龙三号遥五运载火箭发射 宋伟骏摄

图 | 龙行二号火箭 叶启摄

图 | 捷龙三号遥五运载火箭 周瑞宇摄

捷龙三号遥五运载火箭的成功发射,不仅展示了我国在商业航天领域的技术实力,也为未来更多的商业航天任务铺平了道路。动能学院队员宋伟骏在实践日记中写道:“这次发射让我深刻体会到商业航天的力量。它不仅是国家航天事业的重要补充,更是推动航天技术进步的新动力。通过引入市场机制和竞争,商业航天能够加速技术创新,降低发射成本,提高效率。”随着文昌商业航天发射场的顺利启动,我国商业航天的发展步伐将进一步加快。

在这次实践任务中,许多大一、大二的同学也积极参与其中。计算机学院队员杨俊哲便是第一次加入“追火箭的年轻人”实践队。为了更好地捕捉火箭发射的精彩瞬间,他事先深入研究了火箭的基本信息和拍摄的各项参数。通过不懈的努力,他终于成功拍摄到了自己第一张满意的火箭照片,这不仅记录了火箭腾空的壮丽画面,也见证了他个人在航天摄影领域的成长。

图 | 龙行二号火箭 杨俊哲摄

图 | 龙行二号火箭 逄晋摄

图 | 实践队在山东海阳东方航天港合影 张苏宇摄

二、探寻航天足迹:从历史到未来的文化脉络

观礼发射任务后,实践队化整为零,队员们返回家乡,深入西安航天动力研究所、太原卫星发射中心历史展览馆、西昌卫星发射中心航天公园、北京航天博物馆等地,开展“共寻航天路”主题活动。

在西安航天城,物理学院队员苏昊元聆听了长征系列火箭发动机研发背后的故事。一台台锈迹斑斑的试验机、一份份泛黄的设计手稿,无声诉说着中国航天从无到有的艰辛历程。苏昊元感慨道:“老一辈航天人用算盘和手摇计算机完成数据测算,这种‘自力更生’的精神,是我们这代人最需要继承的财富。”

图 | 队员苏昊元参访西安航天城

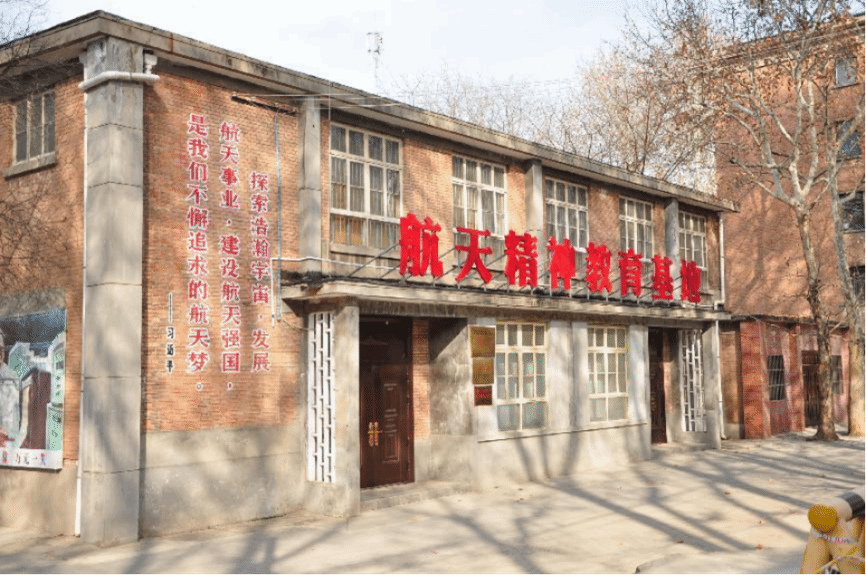

在西安112大院航天精神教育基地,斑驳的红砖墙、泛黄的科研手稿、简朴的宿舍区,无声地诉说着老一辈航天人“干惊天动地事,做隐姓埋名人”的峥嵘岁月,每一处细节都让教育实验学院队员刘铭弈感受到历史的厚重,仿佛能听到当年科研人员在这里奋斗的脚步声。他说,“我深深感受到老一辈航天人那种“功成不必在我”的奉献精神,他们用青春和热血铺就了中国航天的通天之路,我们有责任传承这份航天精神”。

图 | 队员刘铭弈参观112大院

在西昌卫星发射中心,航天学院队员母锦程登上被誉为“北斗母港”的2号发射工位,近距离观察长征三号乙运载火箭的组装流程。工程师介绍道:“这里承担了我国80%的北斗导航卫星发射任务,每一次成功都凝聚着成千上万航天人的智慧。”通过实地探访,母锦程不仅梳理出中国航天“从导弹到卫星、从载人到探月”的技术演进脉络,更深刻理解了“两弹一星”精神在新时代的传承意义。

图 | 队员母锦程参访西昌卫星发射中心

航天学院队员张昕瑶则前往北京航空航天博物馆,深入了解我国航天事业的发展历程。她在参观过程中被航天历史展区深深吸引:“从古代中国的火箭雏形到现代航天事业的腾飞,每一件展品、每一张照片背后都凝聚着无数航天人的智慧与汗水。”她还体验了太空舱模拟区,仿佛置身于真实的太空环境中,感受到航天工程的复杂性与高科技含量。

图 | 队员张昕瑶参观北京航空航天博物馆

此外,还有队员在家乡各地参观了上海宇航科普中心、陕西科技馆航天科普展览、南京航空航天馆、张家口市航空科技体验馆、芜湖市科技馆、北京航空航天博物馆、西安九号宇宙航天科普馆等航天科普场馆,追寻中国航天在各地发展的路径,感悟航天文化的积淀。

三、播撒航天火种:让科普讲座“飞入寻常百姓家”

为了让更多人了解中国航天的辉煌成就,实践队在寒假期间开展了线上科普交流讲座。四位队员分别从不同角度分享了他们对中国航天的理解和研究成果。

01

航天学院队员吕希文详细介绍了北斗卫星导航系统(BDS)的发展历程和关键技术突破。他将北斗系统的发展分为三个阶段:试验系统、区域服务系统和全球覆盖系统,并强调其高精度定位能力在民用和军用领域的重要性。吕希文展示了北斗系统在交通管理、智能驾驶、农业精准作业等领域的广泛应用,让观众对北斗系统的全面应用有了深刻认识。

图 | 队员吕希文同学讲解北斗卫星导航系统的发展历程

02

材料学院队员郭明娜带来了《航天摄影:捕捉宇宙之美》的主题分享。她通过一系列震撼人心的摄影作品,展示了航天摄影的独特魅力。郭明娜讲述了自己参与航天摄影的经历,强调每一张照片背后都凝聚着无数航天人的智慧与汗水。她鼓励大家用镜头发现身边的美,传递航天精神。

图 | 队员郭明娜介绍航天摄影的拍摄对象

03

生命学院队员王鼎针对自己过往一年参与实践队,参加两次火箭发射的拍摄的经历,展开了一次独特的火箭摄影分享。分析包括火箭摄影的内容、火箭摄影(照片)技术、火箭摄像(视频)技术三部分,并结合了他的视频工程进行技术分析。

图 | 队员王鼎分享自己的火箭摄影经历

04

最后,玛丽女王工程学院队员李泽伟展望了未来航天技术的发展方向。他回顾了近年来航天技术的重大突破,并介绍了几项具有代表性的前沿技术,如可重复使用火箭、深空探测器和空间站建设等。李泽伟鼓励同学们积极探索未知领域,勇敢追求自己的航天梦想。

图 | 队员李泽伟介绍中国航天的发展历程

此次线上科普讲座展示了“追火箭的年轻人”实践队的专业素养和社会责任感。队员们用自己的热情和专业知识,播撒了一颗颗航天梦想的种子,期待它们在未来生根发芽,助力中国航天事业再创辉煌。

四、从“追火箭”到“造火箭”:

青春与星空的“双向奔赴”

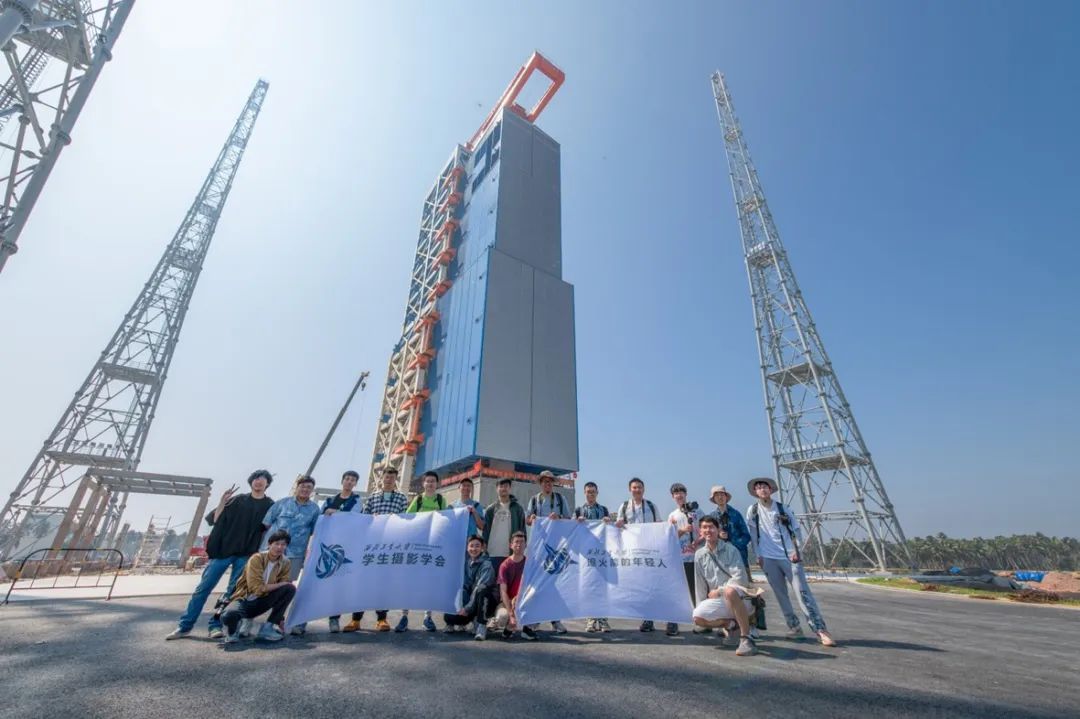

从2020年成立至今,“追火箭的年轻人”实践队已经走过5年时光,3次和航天总师深入交流,10余次探访文昌、西昌、太原、酒泉、东方航天港等航天发射基地。对于这群平均年龄20岁的队员而言,社会实践不仅是观察与记录,更是一场“与未来对话”的成长之旅。在太原卫星发射中心,毕业于自动化学院的校友总师告诉队员们:“西工大毕业生占这里技术骨干的三分之一,你们今天的镜头,或许就是明天手中的设计图纸。”这番话让队员刘清俊深受触动:“我曾以为航天是遥不可及的星辰,但现在明白,它是每一代青年脚踏实地的积累。”

图 | 2024年2月,实践队探访海南文昌商业航天发射场 孙睿志摄

这种“积累”早已融入团队基因。为了节省经费,队员们常常选择中转航班、拼租设备;为了捕捉最佳视角,他们在零下30度的戈壁滩连续蹲守14小时;为了让科普更生动,他们自学视频剪辑,将火箭发射的全过程近距离记录。他们的故事获得了央视、新华社、中国日报等媒体的长期跟踪报道,第一批队员还登上了2024年央视跨年晚会。正如团队口号所言:“今日追火箭,明日造火箭”——他们的镜头不仅记录历史,更指向未来。用影像传播中国航天文化,是他们一路履行的使命。

图 | 实践队登上2024年央视跨年晚会

图 | 实践队获得央视国际频道年度纪录片《澎湃中国》报道

结语:星河为证,共赴新征程

2月15日,实践队带着近500GB的影像资料、8份调研报告返回校园。这些成果将转化为科普课件、展览素材,继续滋养更多航天梦想。随着每一次实践活动的开展,越来越多的同学受到激励,纷纷加入到这支充满活力与激情的队伍中。他们在发射现场亲身感受中国航天事业蓬勃发展的态势,深入了解一代代航天人为实现航天梦所做出的卓越贡献。这种亲身体验不仅激发了他们对航天科学的兴趣,也为未来的航天事业注入了新的活力和希望。时值实践队的五周年,随着老队员的毕业,新一批“追火箭的年轻人”加入了实践队,新任队长刘黎可也首次带队开展了此次实践活动。“本次实践的主题为飞天新征程,寓意着我们将继续传承实践队‘记录航天影像,传播航天故事’的使命,见证并助力中国航天事业的蓬勃发展。”刘黎可总结本次实践活动,“当我们用镜头对准天空时,对准的不仅是燃烧的尾焰,更是中国航天走向深空的坚定步伐。”他的话语不仅体现了实践队的责任与担当,也展现了新一代队员们对航天事业的无限热情和坚定信念。未来,这群年轻人将继续奔赴山海,他们将用自己的行动和努力,为中国航天事业的发展注入新的活力与希望,共同见证每一个激动人心的“大红屏”时刻。

图 | 实践队在山东海阳东方航天港合影