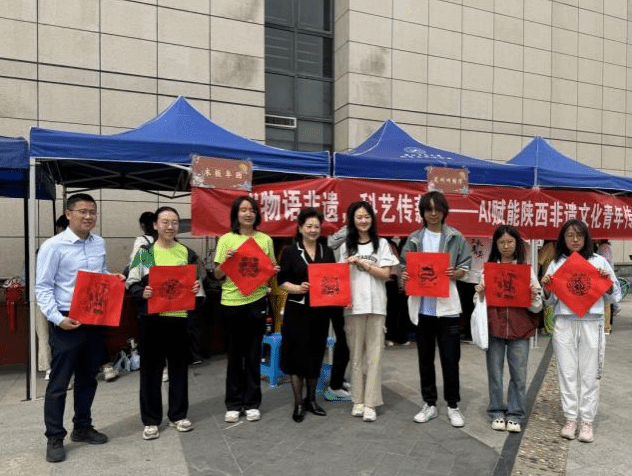

2025年4月25日,由校团委、艺术教育中心和陕西省非物质文化遗产保护协会联合主办,物理科学与技术学院承办的“物语非遗·科艺传薪”AI赋能陕西非遗文化青年传承活动在长安校区顺利举办。

校地联袂铸非遗数字引擎

活动前,双方在数字化大楼102会议室进行了互动交流,陕西省非遗保护协会会长袁红、副会长刘文,部分省市级非遗传承人,校团委副书记张晓红、艺术教育中心办公室主任郭馨,学院党委副书记樊文迪、学工主管王显清以及学生代表共30余人参与交流。会上,王显清介绍了本次活动的前期准备情况,袁红表示“将以此次共建为契机,积极促进非遗传承人和高校师生深度交流,为非遗在中华文化创造性转化、创新性发展等方面做出新的贡献”。双方为“非遗传承志愿者”颁发了证书,并由张晓红向陕西省非遗保护协会颁发了“大学生社会实践基地”牌,交流结束后,与会师生共同前往现场参加非遗体验活动,亲身感受非遗文化的魅力。

非遗传承人现场传艺

在四位非遗传承人的现场沉浸式教学中,同学们体验了制作非遗的全流程:年画拓印传承人凌静从雕刻木版纹样、调配传统颜料,到精准控制拓印力度与色彩层次,每一步骤均倾囊相授。

在泥塑创作区,省级代表性传承人刘新霞为同学们演示“泥叫叫”音腔塑形技法,指导青年学生在作品中融合现代元素。

在智能烙画台前,传承人王立红详解温度调控要诀,同步展示AI辅助设计的创新应用,让传统工艺焕发时代新意。

马勺脸谱传承人邓俊从木质马勺的选材打磨,到脸谱纹样的勾线敷彩,逐一解析传统戏曲人物脸谱的象征寓意,带领学生亲身体验了“开脸”技法。

中外学子共创非遗新作

活动现场还吸引了多国留学生的参与,在传承人指导下,中外学生将本土文化元素融入烙画绘制、泥哨塑形等传统工艺,共同设计、制作完成了多元文化交融的非遗作品。

活动现场展出的非遗作品融合现代科技与传统工艺,激光雕刻、3D打印等技术重塑经典纹样,声光传感装置使千年古乐可视化呈现。中外青年创作的创新作品通过数字建模等手法,将生态数据转化为文化图腾,实现传统技艺的现代化表达,生动展现“非遗活态传承”的实践成果。

本次活动以“技艺传承+青年创造”为主线,通过大师讲解、实践共创、影像纪实等环节,构建起立体化的非遗传承场景。后续我们将持续推进传统文化创新实践,引导青年走近非遗、触摸非遗、讲述非遗,让非遗技艺在青年手中绽放新光彩。

(撰稿/张益沐 李明凤

拍摄/郑鹏翔 叶宇帆 王时宇 郭昊琛

审核/王显清 樊文迪)