在西北工业大学,有这样一位“95后”博士创业者——他是连续6年国家奖学金获得者,是带着专利创业的科技公司CEO,更是用镜头记录工大精神的“青年追光者”。他叫王亦晨,无人系统技术研究院博士研究生,星纪谷(西安)智能科技有限公司创始人,以“硬核科创”和“温暖担当”诠释着新时代青年的多重身份。

王亦晨,中共党员,西北工业大学无人系统技术研究院博士研究生。现为星纪谷(西安)智能科技有限公司创始人兼CEO,连续6年获国家奖学金,获评“优秀共产党员标兵”“研究生创业之星”,25岁入选西安市“最年轻青年创业人才”,荣获“三秦学子创业之星”,先后带领团队斩获中国国际创新大赛全国金奖、“挑战杯”全国银奖等30余项荣誉,个人事迹被中国青年报、陕西日报等知名媒体报道。

1.科研之路:在“无人区”凿出技术曙光

他连续6年综合测评稳居专业第一。他的科研始终瞄准国家所需——当智慧城市建设呼唤更智能的解决方案,他一头扎进智能无人系统技术领域,搭建起从“感知智能—决策智能—生成智能”的全栈式数据应用体系,立志让AI真正成为城市运行的“智慧大脑”。

在计算机视觉领域,他针对智慧交通“极端场景检测难”的痛点,带领团队研发出基于边云智能的感知检测算法。转向自然语言大模型研究时,他又把目光投向智慧教育,针对人工智能时代智慧教育的个性化需求,提出基于大语言模型的推荐生成技术,让AI化身“智能导师”,为不同学生定制学习方案。这些扎根民生的技术创新,正是他“把论文写在祖国大地上”的生动实践。

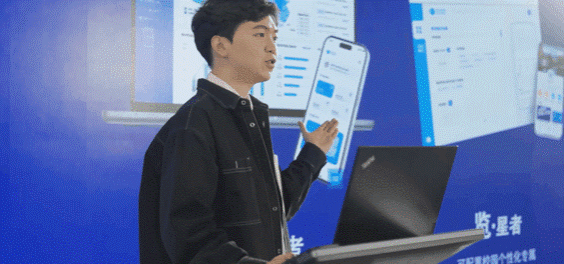

带着这些成果,王亦晨多次站上等人工智能国际会议的讲台,向学术同行分享“工大方案”。截至目前,他已发表多篇高水平论文(1篇入选年度期刊优秀论文),手握18项知识产权,并出版学术专著一部。

2.创业征途:让技术成果“温暖落地”

95%“工大血统”创业团队的破圈之路:

2022年,王亦晨在“工大翱翔众创空间”开启创业之旅,成立星纪谷(西安)智能科技有限公司。这支95%成员来自西工大的学生创业团队,把“总师育人文化”融入创业基因:从攻坚核心算法,到技术产品落地,他们在智慧城市领域拼出“西工大方案”。

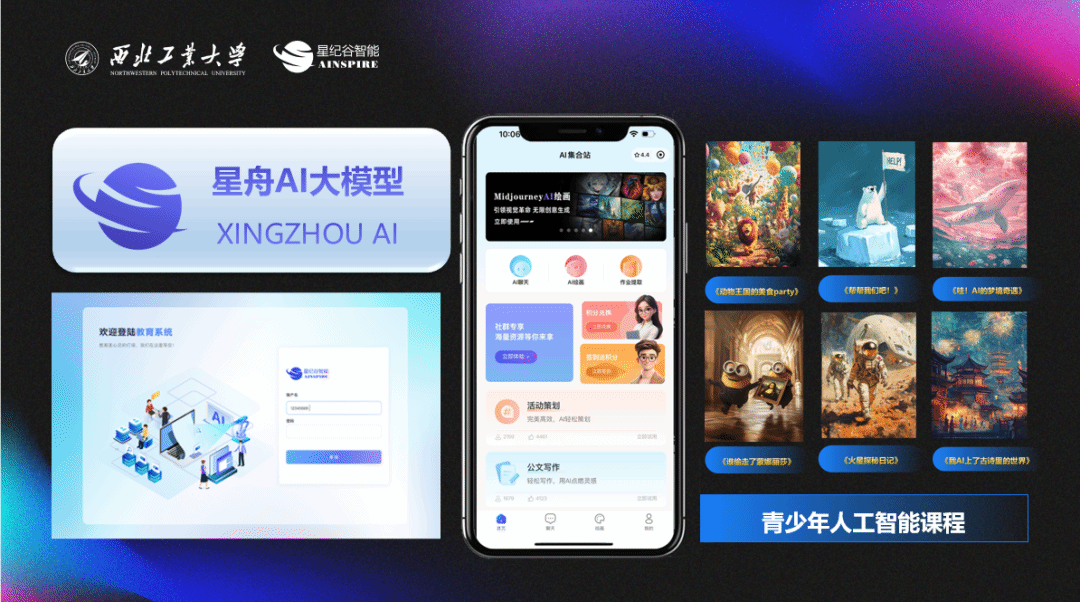

公司打造的“慧通八方”智慧高速平台,实现对高速公路15类违法行为的自动发现、自动预警和自动取证,预防和减少交通事故,让城市交通更加安全有序。目前已覆盖近21000公里高速,成为路政人员的“全天候助手”。在AI教育领域,团队推出“AI集合站”爆款产品,打造“星舟AI”人工智能青少年教育产品矩阵,开设国内首批人工智能大模型青少年示范课,目前AI课程已在多所学校成功开设,服务中小学生学生2000人,真正让“零代码生成式AI”成为中小学生的“科技启蒙课”,更将AI的种子播撒进千万课堂。王亦晨与西工大招办合作的AI形象片《“AI”在西工大,科技创未来》刷屏全网。“技术的价值,在于让每个人都能触摸到未来。”他说。

从“学生创客”到“创业先锋”:

他在推动“秦创原”创新驱动平台建设方面,作为负责人承担陕西省科技厅“秦创原”三项改革示范项目、西安市科技局大学科技园成果转化项目、国家备案众创空间入孵项目等各类各级项目支持,获批项目经费超过200万元。25岁获得西安市青年英才计划创业人才,并荣获2023年度“三秦学子创业之星”。曾带领团队为学校斩获各项创新创业竞赛荣誉超过30余项,获得中国国际创新大赛(2023)全国金奖、“挑战杯”陕西省特等奖1项,在2025年全国大学生职业规划大赛中为学校摘下首个全国“金奖”(该赛道全国第一名),此外团队荣获中国工信部创业一等奖、中美青年创客大赛“最具市场潜力奖”和全国大学生物联网设计竞赛等多项荣誉。

3.青春担当:在多元淬炼中成为“多面手”

当“支部副书记”遇见“文化创客”:

作为学生第二党支部副书记,他积极探索“党建+双创”的新型建设模式,支部党员参加“互联网+”、挑战杯等高水平学科竞赛获奖58项,含国家级奖18项。在他的带领下,支部连续两年获评“先进学生党支部”,成为孵化科创人才的“红色引擎”。

镜头背后,他是逗拾叁文化传媒工作室的“主力导演”。从毕业季MV《乘风远行》到献礼党的二十大的《炬火传递,我们正青春》,多个思政文化作品被主流媒体转发,600万+浏览量的背后,是工大学子对 “公诚勇毅”的深情诠释。“技术之外,我们更要用青年话语讲好工大故事。”他说。

用脚步丈量责任的“实践队长”:

连续两年担任社会实践队长,他带队走进阿里巴巴、海康威视,在京都大学与日本学者探讨AI伦理。在重庆山区的调研中,他发现基层对智能巡检的迫切需求,回来后立刻优化无人机监测算法;在与海外学子交流时,他带着西工大AI技术在智慧交通和智慧教育的成果,让世界看见中国青年的科创力量。

Ta说

在工大的8年,我最想分享三个“敢”:

第一,敢做“第一个吃螃蟹的人”。科研创业没有现成答案,就像我们在暴雨中调试AI模型,唯有‘死磕’才能破局;

第二,敢把“小技术”做成“大文章”。从高速公路到小学课堂,每个技术应用都是服务社会的‘民生考场’,要让代码有温度、专利有情怀;

第三,敢当“多面手”。“总师型”青年不能只懂技术,还要会沟通、能担当——我拍MV、做公益、带队实践,这些“非专业”经历,恰恰是成长的“必修课”。

新时代的工大青年,让我们带着“总师摇篮”的底气,在AI浪潮中找准坐标:眼里有技术前沿,心里有家国天下,让每个青春选择,都成为“强国有我”的生动注脚!

(内容来源/团委组织建设指导中心

值班编辑/谭雅芷

审核/刘星 刘辰一 张晓红)