为深入贯彻落实党的二十大精神,积极响应国家关于“科技强国”“数字中国”战略的号召,西北工业大学“翼联西安 智链未来”暑假社会实践队立足数学与统计学院的学科优势,由数学与统计学院党委副书记张莹老师和航天学院副教授刘殊远老师带队,以“智能交通与无人机物流协同优化”为主题,于6月21日至6月25日组织暑期社会实践队深入一线企业以及研究院开展学习调研。作为新时代青年学子,我们秉持“为国铸剑”的工大精神,通过实地探访科技前沿企业,旨在深化对智慧物流和无人机技术的理解,激发科技报国志向,将数学智慧转化为服务社会的青年力量。本次实践不仅是一次开阔眼界的科技之旅,更是一次强化责任担当的思想淬炼,引导我们以专业所长回应国家需求,为现代交通体系的智能升级贡献建模思维。

深入一线:解码无人机研发的现实智慧

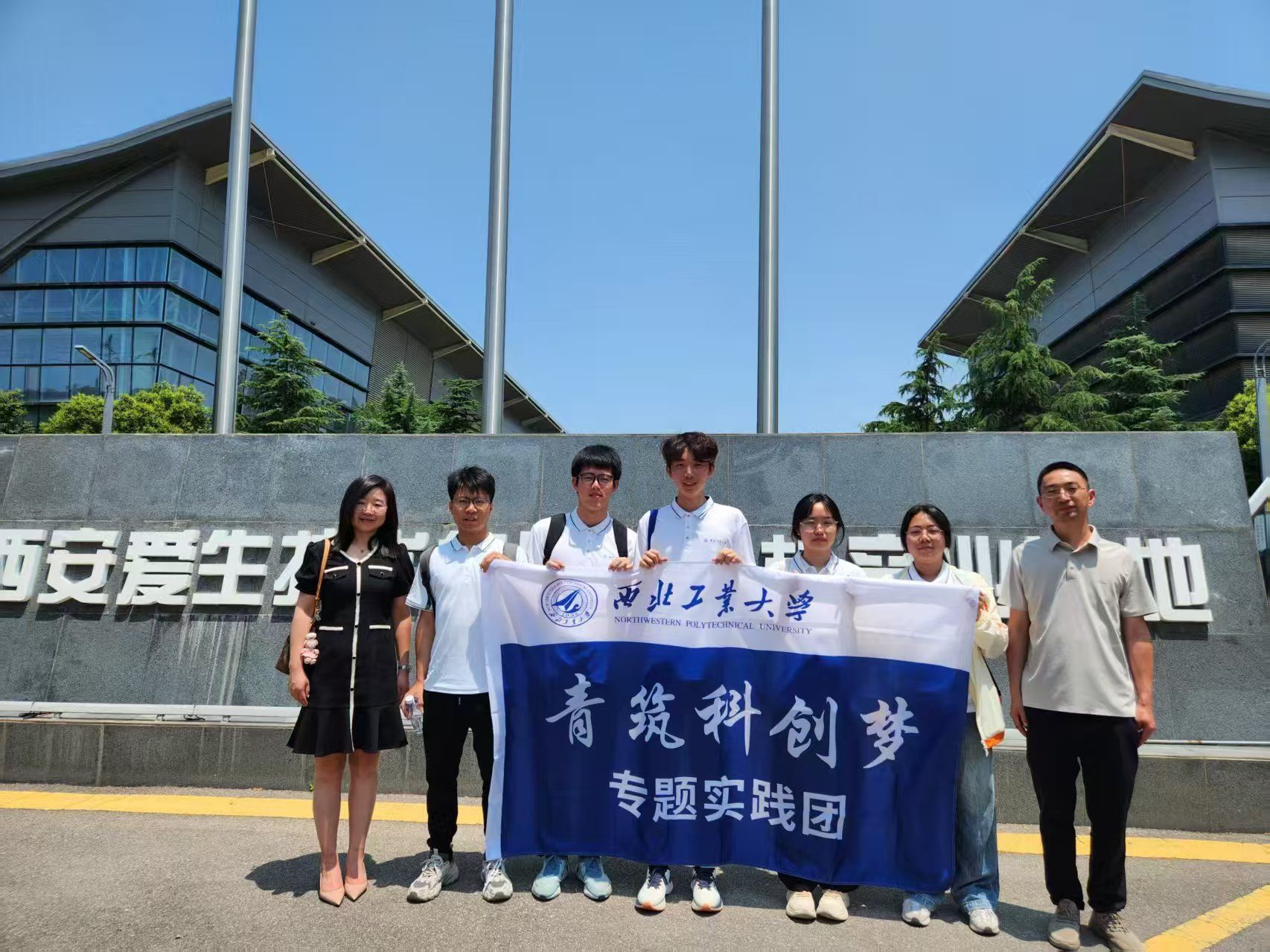

6月23日,实践队首站抵达西安爱生技术集团无人机产业基地。在企业电装电调部戚勇主任的带领下,队员们参观了五号车间内陆军列装无人机的生产线。车间内陈列的返厂维修设备与精密调试台,直观展现了无人机从设计到落地的复杂流程。这让实践队的一群大一学生感到新奇与热血沸腾,对研发人员肃然起敬。

戚勇主任指出,高性能并非唯一追求目标,需综合性能、成本与使用环境进行多维权衡。例如针对藏区高寒缺氧、维护条件有限的特点,研发团队不仅优化了设备稳定性,还配套开发了士兵培训课程以应对突发状况。这种“科技为民”的理念令实践队员深受触动。

随后,对外出口无人机生产线的参观揭开了国际视野下的产业格局。在从碳纤维机身制造到总装调试的全流程展示中,戚勇主任结合中东局势,感慨“真理只在大炮射程之内”,强调国防科技对国家利益与世界和平的战略意义。六号车间内的“无人机博物馆”则成为精神洗礼之地——西北工业大学参与研制的十余款获奖机型,攻克多项“卡脖子”技术难题,荣获国家“重大贡献奖”,其历史脉络印证了校企协同创新的深厚底蕴。

目睹无人机从零部件组装成型,再到精细调试后具备飞行能力,队员们对爱生集团精湛的工艺和严谨的态度钦佩不已,也更坚定了投身科技强国的信念。

学术对话:锚定无人系统技术的未来方向

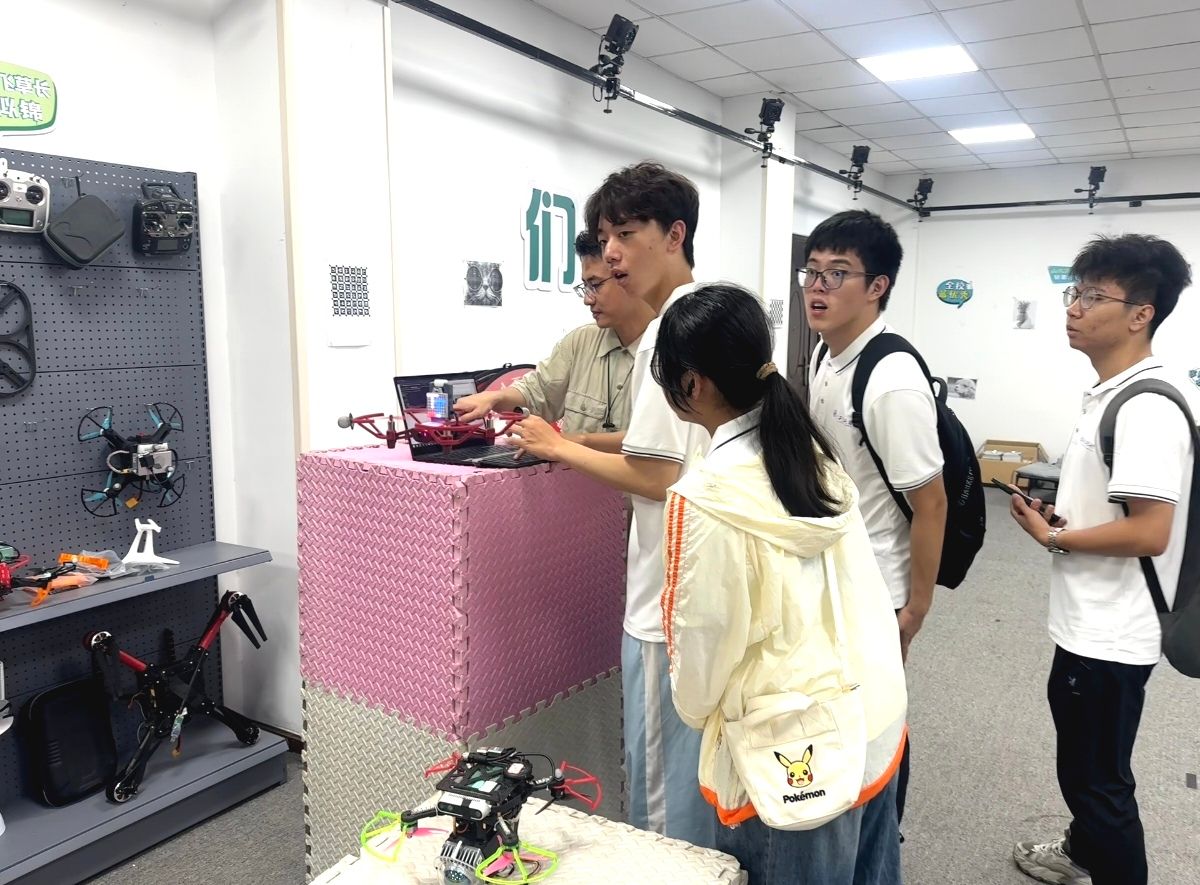

6月25日,转至校内无人系统技术研究院的调研中,杨老师与张老师的专题讲座为实践队打开了技术认知的新维度。杨老师系统梳理了传感器感知、人工智能决策、导航定位等关键技术体系,并结合低空经济发展规划,阐释了无人系统在智慧城市、物流运输等领域的应用前景。张老师则立足学科交叉视角,强调数学建模能力对无人系统优化的核心支撑作用,建议学生夯实线性代数、矩阵论等数学基础,同步掌握空气动力学、自动控制原理等专业课程。

在实践环节中,队员们首次亲手操控旋翼无人机完成起降、悬停等任务。当飞行器精准响应指令时,实践队员蔺玉儒感慨:“参数调优的过程让我意识到,数学不仅是理论工具,更是解决工程问题的钥匙。”西北工业大学无人系统研究院杨韬老师现场解答控制算法、机翼气动设计等问题时反复强调:“真正的创新始于实验室到车间的闭环验证。”

知行合一:青年学子的科技报国宣言

实践活动中,指导教师刘殊远老师与张莹老师分别寄语学生:“无人机产业的每一次突破都凝结着数学思维与工程实践的深度融合。”“希望你们以今日所见所感为起点,在智慧物流、智能交通等领域持续深耕。”实践队员王肇翔在感悟中写道:“站在爱生集团的装配线前,我触摸到了中国科技发展的脉搏;而在研究院的调试台上,我找到了个人理想与国家战略的结合点。”

未来,实践队员们将继续秉持“数理之力”,以青春之志助推智慧物流与交通变革,为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献坚实力量。

(文字/陆研 李鑫源

图片/“翼联西安 智链未来”实践队

审核/张莹)