为引领学院青年学子立大志向、上大舞台、入主战场、干大事业,进一步深入学习贯彻习近平生态文明思想,关注生态文明建设和美丽中国建设显著成效,投身国家基层建设,增长本领、作出贡献,在强国建设、民族复兴伟业中挺膺担当。西北工业大学力学与交通运载工程学院“筑黄河绿色屏障,耀红色精神华章”社会实践队在学院支部书记金鑫老师、学工主管王涵晶老师的带领下,一行十几人于2025年7月7日起,跨越陕西延安、内蒙古包头、鄂尔多斯等地,在六天的行程中深入红色研学基地、绿色自然湿地、治理现场、林场、毛乌素沙漠深处与博物馆,近距离感受革命文化的深厚底蕴与生态保护的实践成果,于行走中获真知,在观察中悟思考。

延安——红色圣地的初心回望

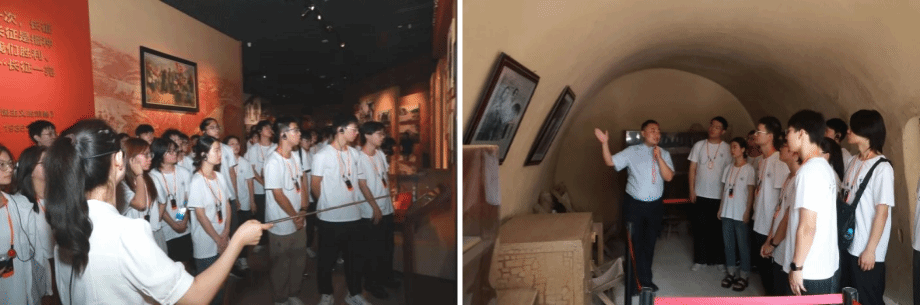

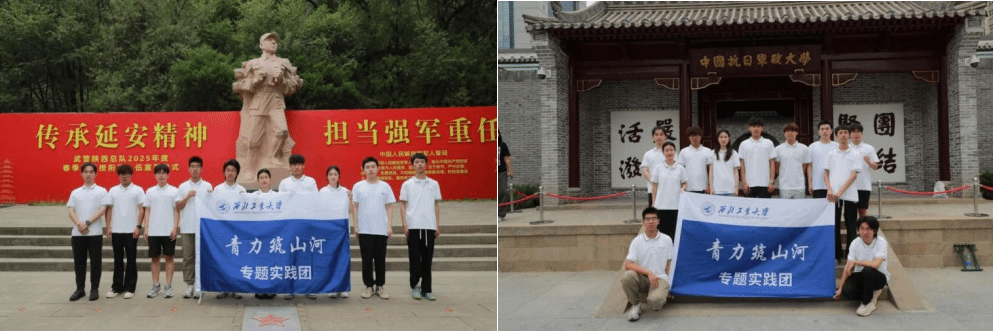

实践首站聚焦延安革命纪念馆与枣园革命旧址,开启红色记忆的追寻之旅。在延安革命纪念馆,一张张泛黄的照片、一件件斑驳的文物,静静诉说着那段艰苦卓绝的革命岁月。从延安时期的自力更生到解放战争的战略转折,大家深刻学习体会了“延安精神”的内涵。

下午一行人来到枣园革命旧址,在窑洞前驻足沉思。这里曾是毛泽东等老一辈革命家生活工作的地方,简朴的陈设、斑驳的墙壁,见证了他们与群众同甘共苦、擘画革命蓝图的日夜。阳光透过枣树枝叶洒下,大家在旧址前重温入党誓词,红色基因的传承在心中悄然扎根。

在张思德广场上张思德同志的雕像上,“为人民服务”五个金色大字熠熠生辉。队员们列队肃立,齐声朗诵《为人民服务》,大家深切感悟到共产党人的初心与使命,理解了“为人民服务”不是口号,而是融入血脉的信仰。下午,一行人走进中国抗日军政大学纪念馆,看到了无数革命青年为民族解放而奋斗的赤诚,更懂得了“坚定正确的政治方向,艰苦朴素的工作作风,灵活机动的战略战术”背后的时代重量。

包头黄河国家湿地宣教中心——湿地生灵的“自然家园”

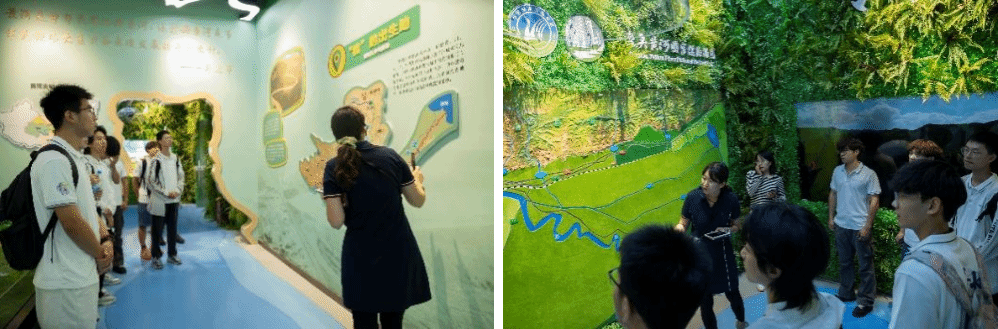

7月8日,实践队伴随着包头温柔的风走进包头黄河国家湿地公园。清晨的湿地被薄雾笼罩,芦苇荡在风中轻轻摇曳,遗鸥、白鹭等水鸟在浅滩嬉戏,勾勒出一幅灵动的生态画卷。沿着蜿蜒的木栈道前行,在工作人员的介绍下,大家详细了解了湿地的生态功能:作为“城市之肾”,这里不仅能净化水质、调节局部气候,更孕育了200余种动植物。

随后,一场充满趣味的“三航知识”科普活动在小朋友们的期待中开启。队员赵斌喆、韩靳阳以通俗易懂的方式,深入浅出地讲解航空、航天、航海领域的知识,通过模型展示、互动问答等形式,激发孩子们对科学探索的兴趣,在他们心中种下军工报国的种子。这不仅是知识的传递,更是对创新精神的培育,与包头在生态保护中借助科技创新实现高质量发展的理念相呼应。

为表示宣教中心对西北工业大学力学与交通运载工程学院“筑黄河绿色屏障,耀红色精神华章”社会实践队的支持与帮助,授予其“西北工业大学大学生社会实践基地”的荣誉称号,授牌仪式于7月8日宣教中心正举行。宣教中心也表示将以此牌为契机,持续提高绿色建设水平。

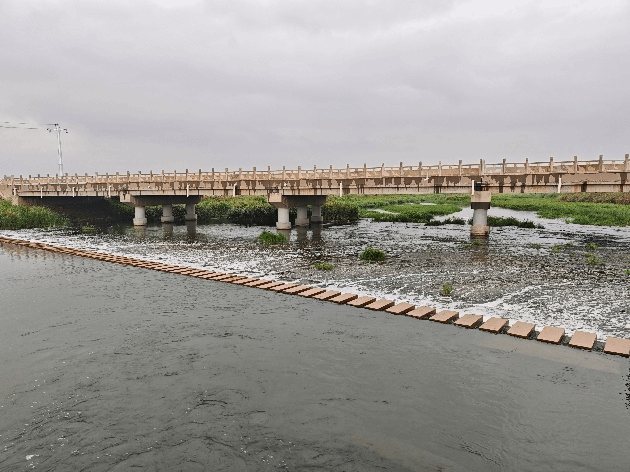

最后,众人环行于小白河和昭君湖畔,湿地水草丰美,飞鸟翔集,一幅生机勃勃的生态画卷在眼前徐徐展开。曾经,过度开发和环境污染让这里生态脆弱,如今,在科技创新的助力下,智能化监测系统实时掌握生态数据,为精准保护提供依据;制度创新推动各方协同治理,明确责任分工;全民参与环保行动,增强人们生态保护意识。多方努力下,黄河流域生态环境显著改善,实现了“人水和谐”。

包头市生态环境局——清水入黄的“治理样本”

实践小队来到包头市生态环境局重点治理的二道沙河入黄口。曾经,这条穿城而过的河流因工业废水、生活污水直排,一度沦为“黑臭水体”,成为黄河支流的污染隐患。

如今站在岸边,清澈的河水缓缓流入黄河,两岸绿树成荫,芦苇随风摇曳,健身步道上不时有市民散步。生态环境局工作人员指着岸边的截污管网和污水处理设施介绍:通过“控源截污、清淤疏浚、生态修复”三步走,河道水质显著改善,还能够为上游湿地反补水资源。大家俯身观察河水透明度,查看实时监测屏上的COD、氨氮等指标,深刻体会到“守护黄河安澜”需要每一个环节的精准治理。

玉珍家庭林场——荒漠上的“绿色坚守”

松柏苍翠、杨柳成荫,殷玉珍奶奶讲述着三十余年的治沙故事。作为荣获全国“三八”绿色奖章、全国劳动模范、全国十大女杰提名奖、中华环境奖获得者,“2020-2021绿色中国年度人物”的她,从最初肩扛树苗、手提水桶在沙窝里种树,到后来引入滴灌技术、选育耐旱品种,她用双手在荒漠上“种”出了绿色。

登最高瞭望塔俯瞰,只见樟子松、梭梭错落有致,昔日沙丘已化作绿洲。随护林员巡林时,一望无际的花园随着微风弥散着的怡人花香,西瓜错落有致的躺在成片的瓜田里,枝头饱满的杏子酸甜多汁——这是人与自然抗争五十余载结出的宝贵果实。

最难忘的莫过于大家拎着水桶走向新栽的幼苗,护林员手把手教大家根系浇水法:“得让水慢慢渗到根须,急了会冲坏土壤。”当清凉的水流浸润干涸的沙地,看着水珠顺着根系的方向悄悄蔓延,每个人汗流浃背,但却深刻的体会到:全国劳模殷玉珍的伟大,与自然“抗争”从不是硬碰硬,而是用耐心与智慧,一点点唤醒土地的生机。

明沙淖乡贺成泉村:农旅融合绘就乡村振兴新图景

盛夏的土右旗风光正好,林果连片、民宿雅致,实践队走进明沙淖乡贺成泉村,百亩荷塘暗香浮动,两地以乡村旅游为钥,打开了乡村振兴的新路径。

贺成泉村依托“瓜果之乡”优势,升级百亩优质果品基地,打造数家文化主题民宿,还有配套游乐设施,村民通过经营民宿、售卖鲜果增收,村集体经济年增超数十万元。深挖黄河资源,建成盐碱地水稻基地、荷塘景观区,推出夜游灯光秀、露营体验等项目,3000平方米涂鸦墙成打卡地,带动村民人均年收入提升近四成。

从“靠地吃饭”到“文旅增收”,土右旗以农旅融合激活乡村动能,让绿水青山变身“金山银山”,书写着产业兴、百姓富、乡村美的振兴答卷。

敕勒川博物馆——见证生态建设时代变迁

走进敕勒川博物馆,在“生态变迁”展区的实物与影像中,探寻新中国成立以来敕勒川地区的生态蝶变。上世纪中期的沙化土地样本、老式治沙工具与如今的草原航拍图形成鲜明对比。通过史料记载与互动展项,队员们了解到:曾经“黄沙遮天日”的敕勒川,历经三代人接力,实施退耕还林、三北防护林等工程,累计治理沙化土地超百万亩。此次参观让实践队深刻认识到,生态保护与民生改善的双向奔赴,正是新中国生态文明建设的生动注脚,也为青年参与生态实践提供了鲜活范本。

鄂尔多斯市博物馆——黄河文明的“时光长廊”

最后一站,实践队走进鄂尔多斯市博物院,在“黄河从草原上流过——鄂尔多斯历史文化陈列”展厅中,开启了一场穿越时空的文明对话。从史前陶器到青铜礼器,从游牧器具到中原工艺,一件件展品诉说着各民族交往交流交融的故事,生动诠释了中华民族共同体的形成轨迹。大家深入了解了鄂尔多斯历史文化与黄河文明的深厚联结,体会到“多元一体”的文明特质。此次实践研学大家直观感受到中华文明的博大精深,更强化了铸牢中华民族共同体意识的自觉,为传承和弘扬优秀传统文化注入了青春思考。

6天的社会实践之旅,从红色圣地的精神洗礼到生态现场的观察实践,从林场的坚守到博物馆的厚重,队员们既见证了生态治理的实效,也触摸到了文化传承的温度。这场行走的课堂,不仅拓宽了视野,更激发了学院青年守护生态、传承文化的责任与热情,为美丽中国建设储备兼具家国情怀与专业素养的青年力量!

(文字/韩靳阳、金鑫、王涵晶

图片/徐浩程、张静远

审核/路宽)