2025年暑假,有这样一支青年队伍,他们带着青春的热忱穿越山河,循着习近平总书记的足迹叩问初心,将航天人的严谨与理想主义者的赤诚融入每一段征程——这就是西北工业大学航天学院“星火兴乡”实践队。从河北西柏坡的革命旧址到山西阳泉的烽火战场,从新疆马兰的戈壁荒漠到靶场的科技前沿,从西安周边中小学到西藏日喀则市青少年科学院的航天科普,他们以星火之势,让红色精神在新时代的航天征程中燎原。

红色信念:从西柏坡到娘子关的精神接力

7月的华北大地,暑气蒸腾却掩不住历史的厚重。18日至19日,实践队在航天学院组织员李国骏,辅导员高戈、刘雪婷带领下,循着习近平总书记的考察足迹,走进河北西柏坡与山西阳泉,开启了一场“跨越时空的红色对话”。

西柏坡纪念馆的展厅里,时光仿佛在此凝固。斑驳的马灯照亮过深夜的决策会议,磨损的钢笔写下过决胜千里的电报,泛黄的手稿里藏着“进京赶考”的清醒与坚定。在廉政教育展馆,从革命时期的“不拿群众一针一线”到新时代的反腐倡廉案例,队员们读懂了“廉洁奉公”四个字在共产党人血脉中的传承。

中共中央旧址的土坯房里,一桌一椅都带着岁月的温度。队员们站在七届二中全会的会场旧址,仿佛能听见革命先辈们讨论建国方略时的热烈声响。实践队在此重温入党誓词,铮铮誓言与“两个务必”交相辉映,成为队员们心中最深刻的精神烙印。

实践队师生在现场聆听了西柏坡纪念馆原馆长助理、研究员赵福山老师的授课,报告题目是《重温西柏坡精神、习近平与西柏坡》。

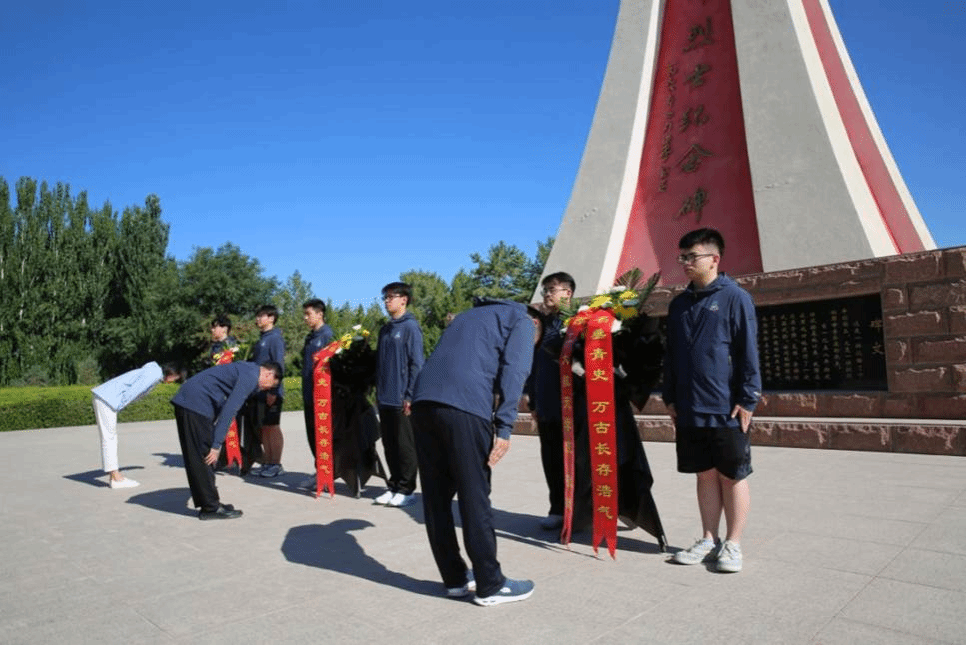

次日,队伍辗转山西阳泉,在百团大战纪念馆触摸抗战历史的脉搏。实践队瞻仰了百团大战纪念碑。

随后,实践队走进百团大战展厅,展厅里的影像资料还原着1940年那场振奋人心的战役:八路军战士们在枪林弹雨中冲锋,老百姓推着独轮车支援前线,孩童们在隐蔽处传递情报。

当指尖抚过娘子关古城墙的斑驳砖石,那些深浅不一的弹痕仿佛仍在发烫。这一刻,队员们忽然读懂:这座被誉为“万里长城第九关”的雄关,其真正的坚固从不在砖石堆砌的城垣,而在一代代中华儿女用筋骨与热血铸就的民族脊梁——正是这份不屈不挠的精神,让雄关成为永远无法被攻破的信念堡垒。

蓝色情怀:马兰精神照亮航天征程

6月的新疆戈壁,烈日当空,风沙掠过荒漠却吹不散马兰花开的倔强。21日至23日,实践队在学院党委书记黄越、副院长秦飞、副书记韩冬的带领下,走进这片孕育了“两弹一星”奇迹的土地,在马兰基地完成了一场精神与专业的淬炼。

马兰烈士陵园的清晨格外肃穆。数百座墓碑整齐排列,碑上的名字大多年轻,却都与“国防事业”四个字紧紧相连。当学生代表敬献的花篮摆上纪念碑,全体师生脱帽默哀,风声中的寂静里,是对马兰精神最虔诚的致敬。

马兰基地历史展览馆里,泛黄的试验手稿、锈迹斑斑的仪器零件、模拟核试验场景的沙盘,勾勒出中国核事业从零起步的艰难历程。老一辈科学家在技术封锁中用算盘计算数据,在物质匮乏时用咸菜就着干粮搞研究,在沙尘暴里保护试验设备的身影,与队员们日常学习的航天理论形成奇妙的呼应——原来,“自力更生、艰苦奋斗”从来不是历史课本里的口号,而是一代代航天人刻在骨子里的密码。

6月23日上午,实践队前往靶场观摩航天设备飞行试验过程。在这场别开生面的靶场课堂里,队员们深刻意识到航天事业的高质量发展,离不开中国航天人坚守报国之志,为祖国航天事业无畏艰险、不懈奋斗的斗争精神。

科普服务:航天知识润泽藏区少年

为了让航天知识辐射边疆少年,8月7日,实践队在学院党委副书记韩冬带领下,奔赴西藏日喀则市青少年科学院,为当地学生举办了一场探秘月球的航天科普活动。

首先,实践队学生系统介绍了我国探月工程的发展历程与重大成就,并详细讲解了月球基本科学知识,包括其地形地貌、运行规律等,为科普授课与实操环节奠定基础。

为了让孩子们有更直观的体验,队员们准备了实验室中的模拟月壤,并让小朋友们近距离观察和触摸,感受月球表面的独特质地。在介绍环节,队员们还介绍了当前世界主要国家的月球探测器,帮助孩子们了解当前月球探测技术发展的前沿动态。

随后,在队员们指导下,孩子们分组亲手驾驶月球车模型,在野外地形上完成简单的行驶和探测任务,亲身体验了月球探测的乐趣与挑战。

此次活动内容丰富、互动性强,有效激发了日喀则青少年对航天科技的好奇心与探索欲,也是我院发挥学科优势、履行社会责任、推动科普教育均衡发展的具体实践,相关活动得到中央广播电视总台报道。

三条路线、跨越四省、五千公里足迹,“星火兴乡”实践队以追随习近平总书记考察足迹、看中国式现代化的丰富实践,以红色信仰铸魂、以蓝色情怀明志、以科普服务育才,让航天学子在知行碰撞中锚定人生坐标。

学生感言

航天学院2022级本科生张云飞:墨笔丹青书画卷,青春奋进须躬行。在西柏坡,我们驻足于简陋的土屋前,震撼于革命先辈在艰苦卓绝中运筹帷幄、决胜千里的“赶考”精神;触摸斑驳的枪炮痕迹,聆听传奇的烽火岁月,深刻体会到“新中国从这里走来”的厚重内涵。百团大战纪念馆,军民团结抗敌的壮举令人动容;登上娘子关险隘,更惊叹于先烈以血肉之躯筑就的钢铁长城。这份不畏艰难、敢于斗争的信念,正是航天事业攻坚克难、为国铸剑不可或缺的魂魄。作为航天学子,这次实践不仅是一次党史洗礼,更激励我们将“赶考精神”融入航天报国之志——昔日前辈以小米步枪捍卫山河,今日我们当以尖端科技守护苍穹。红色基因与航天精神在此交汇,必将指引我们以青春之力托举强国未来!

航天学院2023级本科生李婧滢:从河北西柏坡的革命初心之地,到山西百团大战纪念馆的烽火印记,再到娘子关的雄关漫道,我们的足迹踏过了共和国孕育的摇篮与抗日救亡的铁血战场。这既是一次珍贵的实地调研,更是一次深刻的党性锤炼与思想净化。在未来,我将铭记“两个务必”,传承红色血脉,弘扬百折不挠的抗战精神,以“赶考”的清醒与坚定挺膺担当,把实践收获内化于心、外化于行。

航天学院铸剑班学员、2023级本科生彭杰:新疆之行,历史震撼与现实荣光交织。我深刻领悟到马兰精神、“两弹一星”精神与航天精神血脉相连,是精神谱系的光辉篇章,更是航天事业从无到有、由弱变强的核心动力。身为大二航天学子,我深感传承与创新的时代重任。我们必须将个人理想与国家需求紧密相连。学院培育我们成为具备“低调务实、兼收并蓄,厚积薄发、为国铸剑”特质的“总师型”人才,做有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代青年。航天学院

航天学院2024级飞天班学生沈海燕:马兰烈士陵园的每一方石碑都镌刻着不朽的传奇,那些静静伫立的墓碑背后,是一个个将生命融入国家航天伟业的赤子之魂。他们用毕生坚守诠释了什么是“献了青春献终身,献了终身献子孙”的航天情怀。马兰,这种看似柔弱却能在极端环境中倔强生长的植物,恰如中国航天事业的真实写照。作为航天事业的“新生代”,我们既要传承“干惊天动地事,做隐姓埋名人”的精神基因,又要为这个伟大时代注入新的活力。

航天学院2024级硕士研究生欧阳辰昊:参加西藏实践活动,让我深刻感受到航天科普的意义。当孩子们触摸模拟月壤、操控月球车时,他们眼中闪烁的好奇与兴奋让我动容。在高原上讲述中国探月历程,不仅是知识的传递,更是一种精神的激励。西藏是离宇宙最近的地方,孩子们也对宇宙充满向往,但接触前沿科技的机会相对有限,我们的活动为他们打开了一扇探索太空的窗口。未来,我希望继续投身科普事业,让更多孩子感受航天的魅力,在他们心中播撒科学梦想的种子。

(文字/郝文轩 樊峻岐 欧阳辰昊 高戈

审核/韩冬)