2025年的盛夏,位于大凉山深处的西昌卫星发射中心迎来了一场跨越时空的对话。长征四号丙运载火箭载着试验二十八号B星02星划破暮色,橘红色尾焰如凤凰展翅直冲云霄,观礼台上西北工业大学的十几名“超燃青年”和“追火箭的年轻人”热血沸腾——平均年龄只有20岁的他们,以青春之名共赴航天之约,在星辰大海的征途上刻下属于青年人的印记。

一、对话:矿石收音机里的航天初心

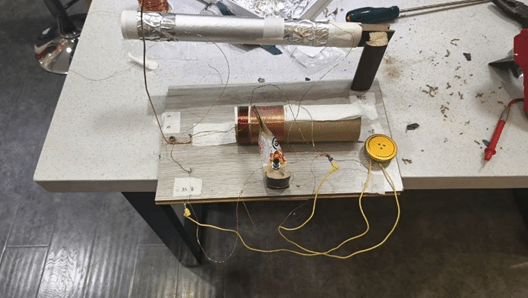

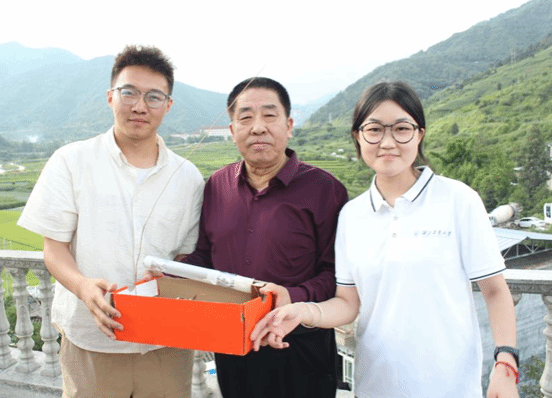

卫星发射前,团队带着一份特殊的礼物拜会了西昌卫星发射中心的“活历史”——孙工科总工程师,一位曾参与我国第一颗地球同步轨道卫星、我国首颗通信卫星“东方红二号”发射任务、长征二号发射研发任务,获得过两次个人三等功的老航天人。团队成员了解到,孙总工毕业于东北工学院(现东北大学)自动控制系无线电专业,在15岁时就组装了第一台属于自己的矿石收音机,自此便与卫星通讯事业结下了不解之缘,从此追逐着有线无线通信、计算机和电子技术的发展浪潮,一路奔腾向前。为此,团队成员利用暑假留校的时间,在工训中心的车间里组装了一台西工大的矿石收音机送给孙老。

8月17日一早,团队成员驱车前往西昌卫星发射中心附近的观礼台,进行现场布置与机位设置。下午两点整,孙工科总工在发射现场的公开课准时开始。当收到团队成员手工制作的矿石收音机时,孙老感触良深:“我心里的那根弦一下子就被触动了,感觉一下子就回到了小时候,再看着你们这一群青年人,真是感觉后继有人,特别欣慰,特别感动”。

在交流会上,孙老以“一定要赶上和超过世界先进水平”为主题,为团队成员展开了一幅中国航天六十年的奋斗画卷。他讲起大凉山深处,灯火昏黄的夜里,老一辈科学家们伏在案前,手里一把算盘,纸上几行公式,噼啪作响的算珠声,就是那个时代最动人的节奏。他们用笔尖一点点勾勒出通往苍穹的轨道,伴着机器的轰鸣,信念在寂静中生根发芽。他说到如今,一代代航天人把个人与民族复兴大业紧紧相连,把个人理想与祖国命运、个人选择与国家需要、个人利益与国家利益的位置摆正,不计个人得失、淡泊名利、默默奉献,用实际行动铸就了航天人的精神世界。

“那个时候,通信落后,信息不畅,与家人的联系就是书信,一封信件来回就是半个月。那真是‘烽火连三月,家书抵万金’的感觉。那个时候,通信员是最受官兵欢迎的,一到信件来的时候,大家都围着通信员,争抢着看看有没有自己的信件”孙老的话语似一条长河,静静流过岁月,映照出几代人的面容,他们目光相似,梦想相通。从算盘到算法,——变的只是时间,不变的,是那一句“一定要赶上和超过世界先进水平”,始终在中国航天人的心中铮铮作响。

他说:“你们是时代的骄子,也会是时代的精英,更是国家的未来!你们肩上的担子更重!”这场持续两个小时的交流会,成为团队成员心中最生动的“航天精神”实践课。

二、见证:以青春张量中国航天高度

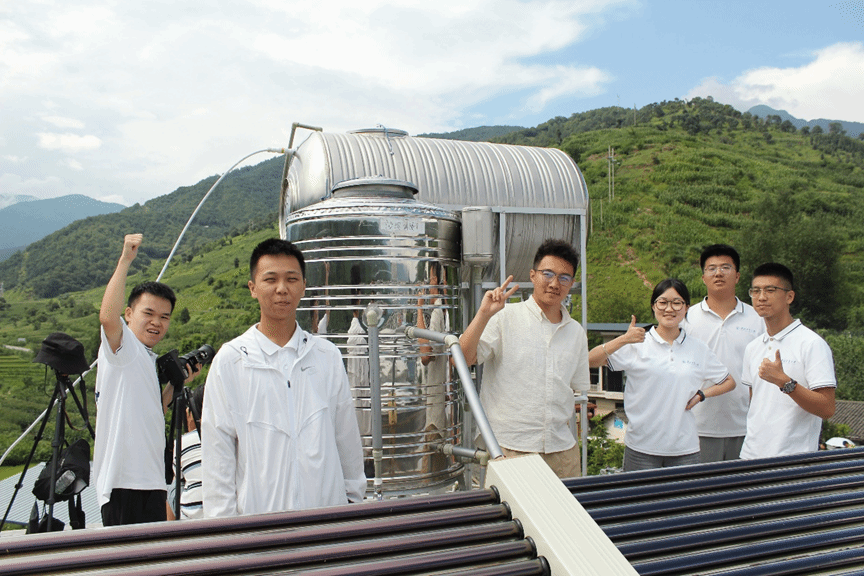

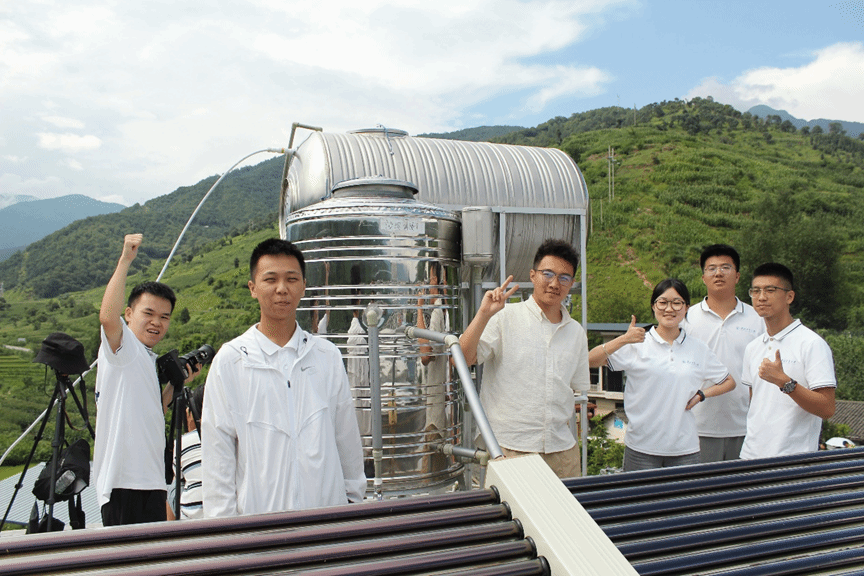

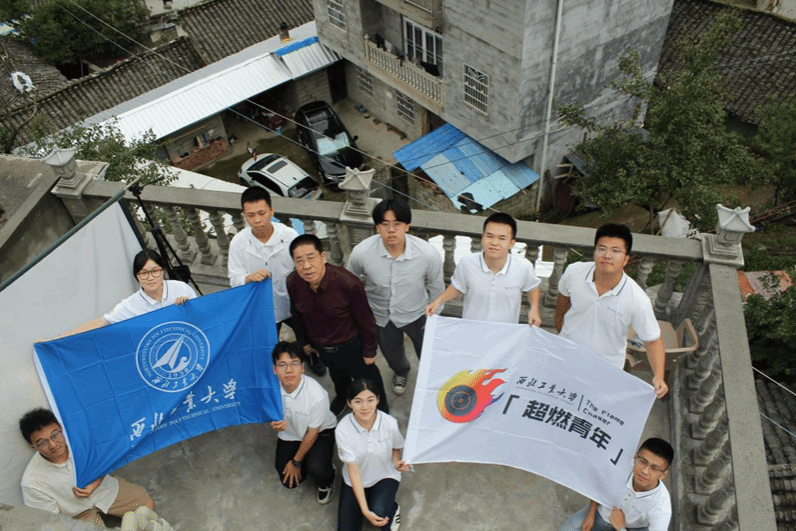

7月17日16时55分,发射场倒计时声穿透云霄。随着“点火”指令下达,长征四号丙火箭腾空而起,在震耳欲聋的轰鸣声中,青年们紧握的旗帜猎猎作响。当火箭声浪压来,橘红色的火焰在空中绽放,现场爆发出经久不息的掌声与欢呼声。这不是简单的物理升空,而是一代代航天人智慧与汗水的结晶。在这次实践任务中,西北工业大学的“超燃青年”与“追火箭的年轻人”一同拿起相机,用镜头记录火箭发射的瞬间,从工大青年的视角看中国航天的发展与脉络。

“火箭的尾焰为什么这么红?”团队在拍摄的过程中发出了这样的疑问。答案就藏在发动机推进的燃料“四氧化二氮偏二甲肼”里。这种传统肼类燃料组合燃烧时,四氧化二氮分解产生的红棕色二氧化氮气体就会在高温下激发电子跃迁,释放出明亮红光,同时伴随棕黄色有毒烟雾,形成标志性“红色尾焰”的视觉奇观。

这场发射的背后,也凝聚着西工大人的智慧。在本次卫星工程任务中,西北工业大学张艳宁教授担任了试验二十八号B星实时处理系统的总设计师。张艳宁教授团队专注于空间环境探测处理的理论方法研究、关键技术攻关以及工程研制等核心环节,凭借深厚的学术底蕴和坚韧不拔的拼搏精神,逐一攻克了重重技术难题。团队按计划、高质量地完成了实时处理系统这一关键研制任务,为卫星在轨的稳定运行和高效探测提供了坚实的技术保障,有力推动了该卫星工程的顺利实施。从“东方红一号”的辉煌启程,到“北斗”系统的全球组网,再到如今迈向深空探测的新征程,西工大始终与国家航天事业同频共振,共同见证并诉说着中国航天从跟跑到并跑的辉煌跨越。

三、传承:让精神火炬照亮未来征程

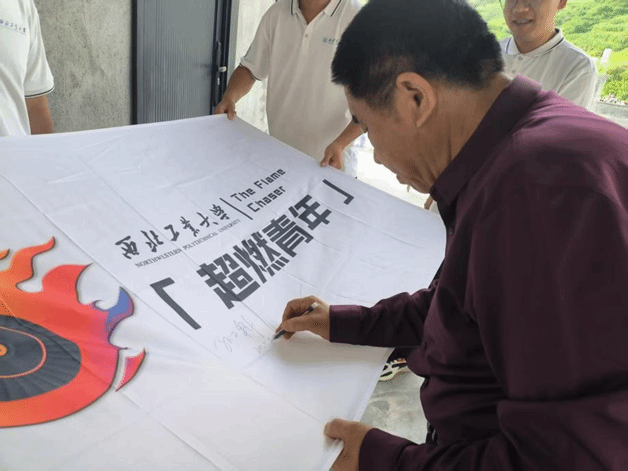

“今天能和同学们,一起来到我曾经战斗过地方,真是感慨万千,江山代有人才出,各领风骚数百年。我们的事业后继有人,这是老一辈人最开心的事,只有一代又一代的人接力,才会有今天的成就,才会持续百年辉煌。现在五年就是一代人,五年就是一个技术代差,所以,传承非常重要。”老参谋在对同学们的寄语中这样写到。“我们那个时代的中国航天人一直在说一定要赶上和超过世界先进水平,现在只实现了赶上还没有超过世界先进水平。”同学们看着孙老第一个在队旗上签下自己名字的时候,心中万分澎湃。当带着装满历史影像的存储卡和刻入灵魂的使命感返程时,他们已悄然成为航天精神的传承者。

从大凉山麓的火箭轰鸣到秦岭脚下的实验室灯火,从孙老珍藏的矿石收音机到青年手中的智能载荷设计图,这场跨越六十年的对话,见证了中国航天精神的生生不息。当“超燃青年”将个人理想融入国家航天事业,他们正以青春之名,书写属于这个时代的“航天答卷”。星河为证,这簇由西北工业大学点燃的青春之火,必将照亮中国航天迈向星辰大海的新征程。

(文字/宋伟骏 张欢欢 赵怡然

图片/高子博 宋伟骏 张文仿 徐颢泰 李嘉祥

审核/徐永超 张钰凡)