我国木构古建筑彩画作为传统建筑艺术的精华,蕴含着丰富的历史、艺术、科学等多重价值。

2025年8月,西北工业大学“青创智护·匠心永续”实践队,在宁波市文化遗产管理研究院支持下,由西北工业大学文化遗产研究院副教授汪娟丽老师及副教授唐兴佳老师带队,前往浙江省宁波市宁海县开展暑期社会实践活动。团队深入全国重点文物保护单位——岙胡胡氏宗祠古戏台、天一阁秦氏支祠、宁海崇兴庙等遗址现场,借助高光谱数据采集、三维数字化建模、病害图谱标注、传统工艺匠人口述史采集等工作,建立 “数字化采集——彩画病害研究——传承营造技艺” 三位一体的基础数据库。本次实践活动,既为科研项目提供实地验证数据,也是探索理工科学生在文物保护领域 “技术赋能人文” 的跨学科实践路径的重要工作,并旨在推动多模态技术在基层文物保护中的落地应用。

一、岙胡胡氏宗祠实地考察

岙胡胡氏宗祠古戏台坐落于宁海县梅林街道岙胡村的胡氏宗祠内,清嘉庆二年(1797 年),由秀才胡元实带领族人集资兴建,堂号 “积庆堂”,寄托着人们对美好生活的向往。咸丰四年(1854 年),前厅三间平屋改建成五间楼房。到了上世纪二十年代,戏台和勾连廊进行翻修,并增设了风格迥异的三连贯藻井,尽显当时手工艺制作的高超水平。

团队抵达后,汪娟丽老师便开启了知识的讲解。她娓娓道来古戏台的历史背景,讲述着岙胡村的先辈们如何精心打造这座戏台。这里不仅是戏曲表演的场地,更承载着家族的荣耀与文化传承,历经岁月洗礼,依旧散发着独特魅力。

汪老师随后深入科普各种戏台布局结构的差异。她指出,岙胡胡氏宗祠古戏台与勾连廊、屋顶连为一体,纵向衔接仪门与正厅屋面,呈工字型。戏台正中竖着六片屏风,上面的古诗虽已斑驳不堪,但仍能感受到往昔的文化韵味;内额枋正中挂着 “飞云驻” 匾额,两边台门分别是写着 “来兮”“归去” 的扇面小匾,充满诗意。其圆形戏台藻井呈螺旋式叠涩盘筑,右旋,由十六个龙头状坐斗向上重叠,仿佛十六条金龙在旋涡中转动,气势非凡,这与其他地区戏台藻井的样式有着显著区别。戏台的这种布局结构,能起到很好的拢音和扩音效果,让舞台上的声音清晰地传遍祠堂的每一个角落。

紧接着,汪老师对宁海古戏台的彩画进行介绍。她提到,彩画是绘制在古建筑上的一种装饰画,起初是为了保护裸露在外的木结构免于腐朽侵蚀而在其上施以油彩。随着不断地发展,古建筑彩画不仅延长了建筑构件的使用寿命,还起到了一定的美学效果。通常,官式建筑彩画通分为和玺彩画、旋子彩画和苏式彩画三种类型。而宁海古戏台建筑的彩画形式、色彩、技艺等都属于民间彩画体系,有着鲜明的南方民间文化特色。宁海古戏台彩画施用的部位一般在戏台、正殿、仪门的细部构件,如藻井、额枋、雀替、斗拱、垂花柱、月梁、牛腿等位置。其中,戏台额枋上的彩画以民间故事、山水神仙、戏曲人物等为主,彩画颜色华丽多变,以红色、蓝色、绿色为主,并采用单皮灰地仗,是仅用油灰制作的地仗,而地仗层就是颜料层的基底层。

汪老师强调,由于古戏台长期暴露在自然环境中,受到温度、湿度变化以及光照等因素影响,彩画容易出现裂隙、龟裂、起翘、变色、剥落等一系列问题。更令人忧心的是,在相当长一段时间里,这些承载着地方文化记忆的彩画并未得到足够重视。相关部门既未开展过系统性的损坏排查,也未制定过任何保护计划,任由其在自然侵蚀中持续损耗,历史与艺术价值不断流失。近年来,随着文化遗产保护意识的提升,有关部门已开始将古戏台彩画保护纳入工作视野。目前,我们所推进的工作正是该保护项目的初步开展阶段,从基础勘测到数据整理,每一步行动都在为这份文化遗产的守护筑牢根基,也让古戏台彩画的 “重生” 有了清晰的起点。

二、传统工艺匠人口述史采集

Part 1 本地村民介绍

岙胡村村民胡先生为我们介绍整个古戏台的历史背景与现状。胡先生告诉我们,胡氏家族迁入岙胡将近700年。原先,这里被唤作“项岙”,是世人眼中的“风水宝地”。明初,祖居城内盛家街的胡文捧携家眷迁入此地,以胡姓为主居住,“项岙”于是改成现在的“岙胡”,胡氏家族开枝散叶,发展到现在已有240余户、700多人。

岙胡古戏台历史悠久。据族谱记载,清嘉庆二年,村内有位名叫胡元实的秀才,以自己的文化感召力,带领族人集资兴建了胡氏宗祠,取堂号为“积庆堂”。“积庆”两字出自《周易》的“积善人家,必有余庆”,蕴含志喜庆贺的寓意,寄托了人们对美好生活的向往。岙胡宗祠古戏台面阔4.8米,深5米,高1.4米。传统戏台上大多为一个藻井,而岙胡祠堂的古戏台则建有三个藻井,依次排列,风格迥异,由不同门派的工匠制作,代表了当时手工艺制作的最高水平。

Part 2 采访非遗传承人

浙江传统戏台建造技艺非遗传承人葛招龙老师向我们介绍戏台藻井的形制、配色特点及修复工艺,涉及历史背景、绘画技法与材料使用等内容,为我们后续对文物颜料修复以及数字化复原奠定基础。

葛老师首先点明藻井形制的独特性:“每一座老戏台的藻井,都是工匠师傅们照着当地情况琢磨出来的,没有哪两座的样式、几连贯的设计是一模一样的。” 他以岙胡胡氏宗祠古戏台的三连贯藻井为例,对比其他地区戏台常见的单藻井或双藻井结构,解释不同形制背后蕴含的地域文化特色与家族审美偏好,让同学们直观感受到古建筑 “一戏台,一特色” 的魅力。

关于颜料使用,葛老师列出了具体的材料名称:“像藻井中的红色多取自朱砂,朱砂红因开采难度大、纯度要求高,在过去属于较为昂贵的颜料。” 他补充道,戏台彩画的色彩丰富度与当时的经济条件直接相关 —— 家族财力雄厚时,会选用更多高纯度矿物颜料;若资金有限,则会通过增加一般颜料混合比例来降低成本,这一细节也为研究戏台建造时期的社会经济状况提供了线索。

在藻井结构的功能性上,葛老师将藻井拆解为藻井圈、横板、透雕板等核心构件:“这些部件并非单纯的装饰,而是经过精密计算的‘声学装置’。” 他解释道,藻井圈的螺旋式设计能反射声音,横板的厚度可调节声波传播速度,透雕板的镂空结构则能起到消音作用,三者配合让戏台在没有现代设备的情况下,实现拢音、扩音与消音的平衡,确保不同位置的观众都能清晰听到演出声音。

最后,葛老师谈及文物保护的未来规划:“我们正计划通过三维建模技术复刻这座戏台,目前最关键的是获取每个构件的原始尺寸数据 —— 小到透雕板的花纹间距,大到藻井圈的直径,都需要精准测量,这样才能让数字化复原成果最大程度贴近文物原貌,为后人研究和保护提供更可靠的依据。” 他的讲解,让同学们深刻认识到古戏台保护工作的严谨性与重要性,也为大家后续参与相关实践指明了方向。

Part 3获赠《宁海古戏台》

考察活动进行当中,岙胡村老年协会会长胡功芬先生专程来到现场,为这场充满收获的文化之旅增添了温暖的一笔。他手中捧着一本装帧素雅的《宁海古戏台》,缓缓走到同学们面前,说道:“这本书里记着我们宁海几十座老戏台,哪里雕了什么花样,还有戏台背后的故事,都写得明明白白。你们今天实地看了岙胡胡氏宗祠的戏台,回头再翻翻这本书,就能把我们本地古戏台了解得更透彻了。”

胡功芬先生深耕岙胡村文化传承工作多年,对古戏台的保护与推广格外上心。他翻开书页,指着其中关于岙胡胡氏宗祠古戏台的图文介绍,补充道:“这里面还专门收录了我们村戏台的老照片和修缮记录,你们后续做研究、搞复原,这些资料都能派上大用场。”

我们双手接过这本沉甸甸的《宁海古戏台》,指尖触碰到纸张的纹理,仿佛握住了一段段鲜活的历史。随后,为纪念此次文化交流活动,考察团队的带队老师、胡功芬先生与非遗传承人葛招龙老师共同在古戏台前合影留念。随着快门声响起,这一展现专业学者与地方文化守护者携手助力古戏台文化传承的瞬间被永久定格 —— 身后是雕梁画栋的百年戏台,身前是承载着文化记忆的书籍,画面里满是传承的力量。

三、古戏台数字化信息采集

1.高光谱数据采集

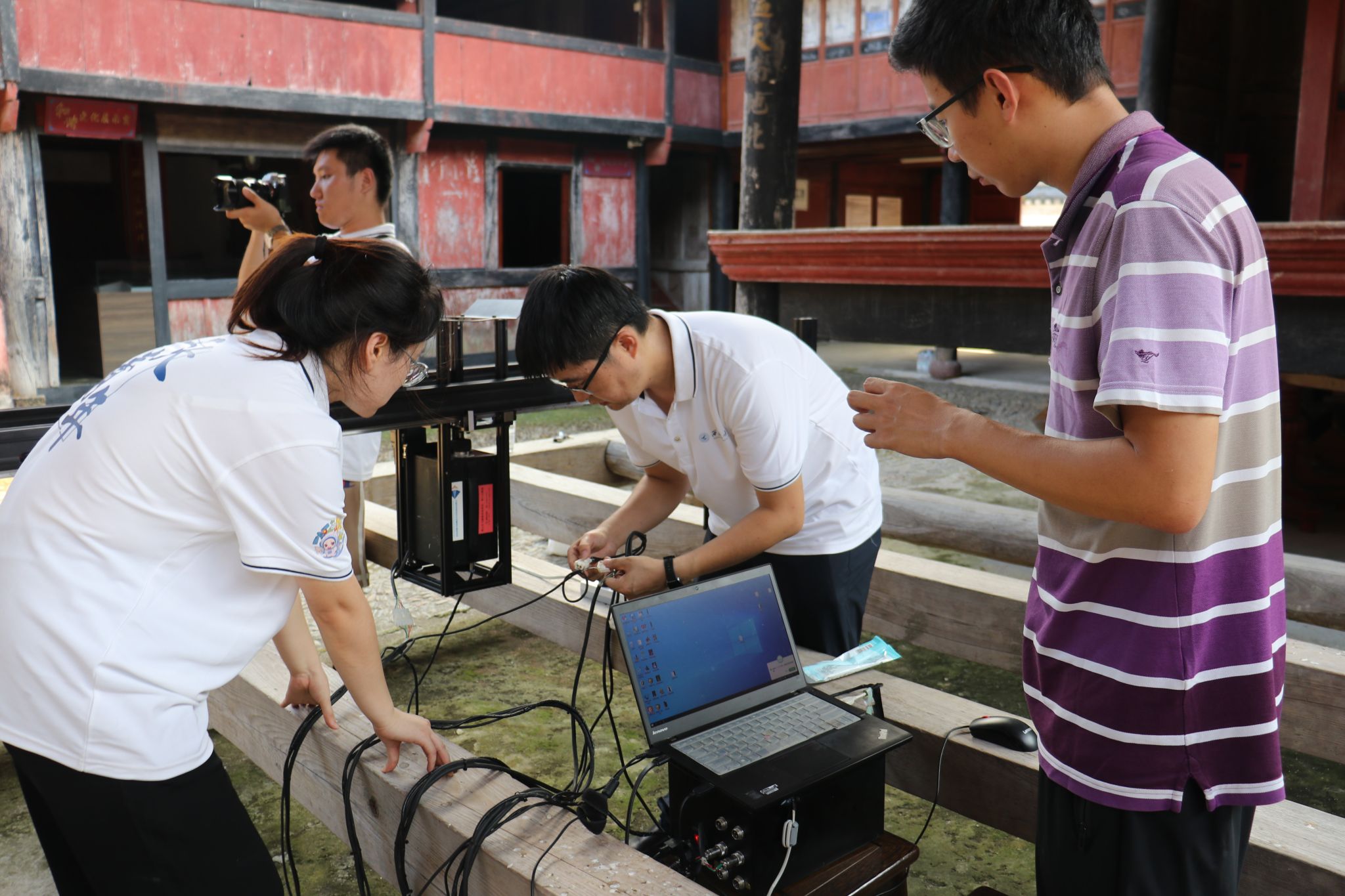

在岙胡胡氏宗祠古戏台实地考察核心环节,唐兴佳老师与西安光机所曾子木博士组织同学们搭建高光谱采集仪器,为文物信息精准获取提供技术支持。现场搭建中,唐老师结合经验指导组装调试,详解技术原理:高光谱成像技术的核心,是把可见光至近红外波段分解为数百个窄波段,将成像与光谱技术相结合,获取目标的二维几何空间及一维光谱信息。如此一来,便能捕捉到人眼无法识别的色彩细微差异与物质成分信息,这对分析古戏台彩画颜料成分、判断文物老化程度起到重要作用。

进行示范之后,唐兴佳老师与曾子木博士组织同学们分组参与光谱采集。每组同学配备基础采集设备,在老师的巡回指导下,有序对古戏台藻井、额枋、立柱等核心区域及彩画、木雕关键部位进行光谱信息采集。过程中,同学们严格遵循操作规范,记录采集区域基本信息,顺利完成多组有效数据采集。这些数据将用于后续古戏台颜料成分分析、彩画病害研究及数字化复原等工作,为文物保护研究提供基础支撑。

2.三维数据采集

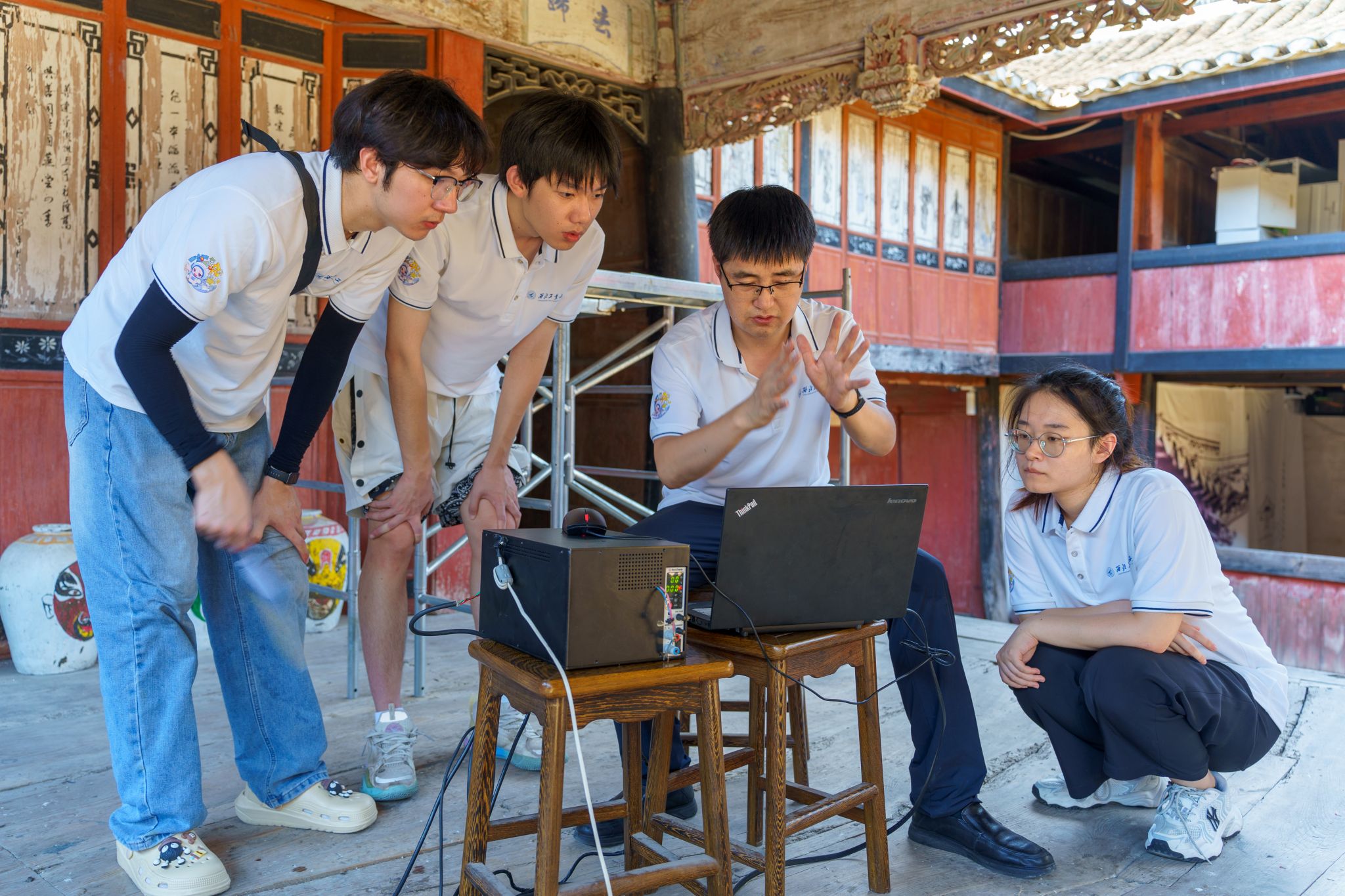

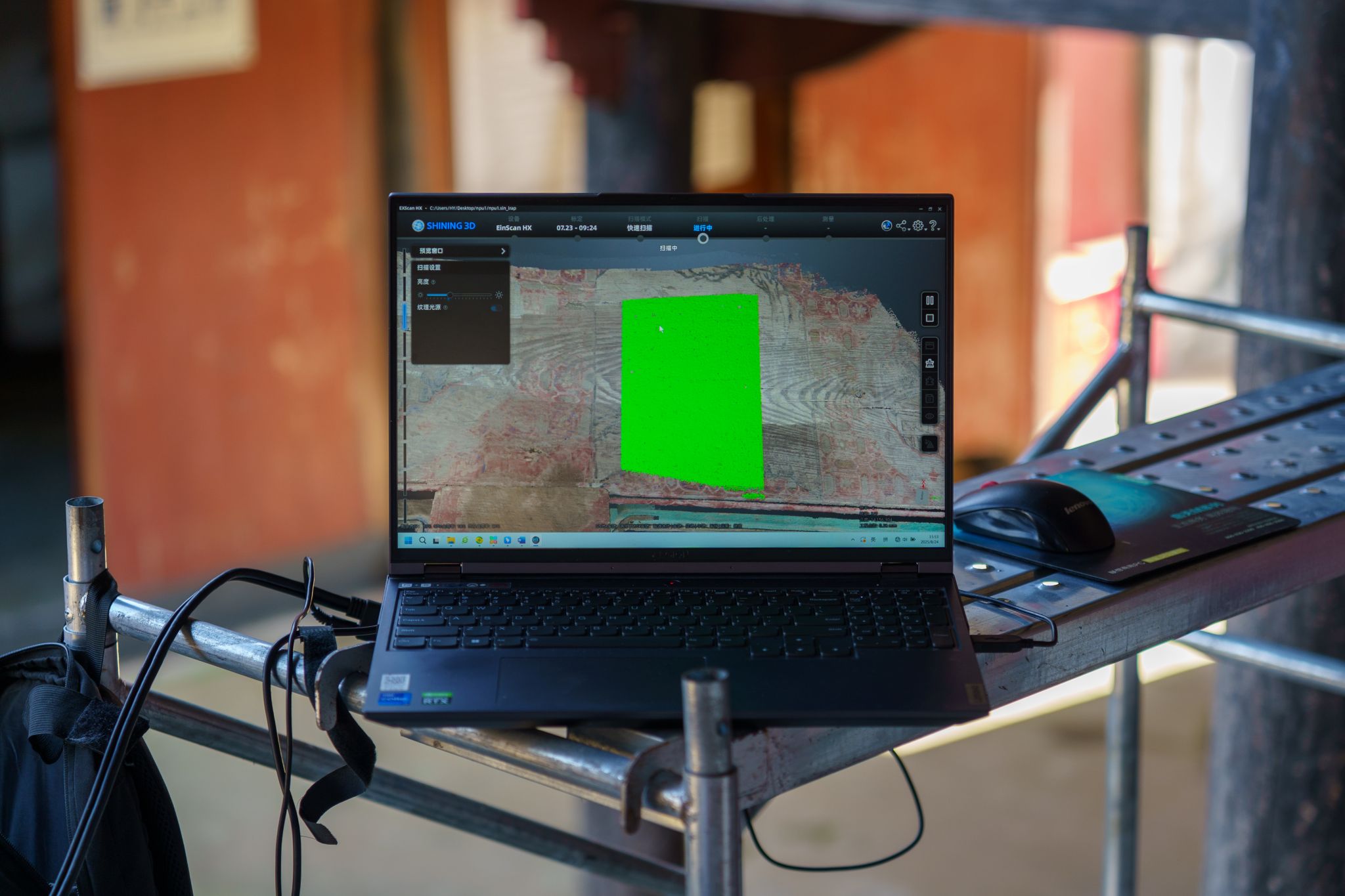

宁波财经学院文物保护专家曹明老师携带便携式三维扫描仪抵达现场,为古戏台三维结构的精准采集与数字化复原工作注入专业力量。曹老师亲自演示三维扫描的完整流程,手持扫描仪,从戏台西侧立柱开始,缓慢移动仪器,同时通过终端实时查看点云模型生成情况,当发现额枋彩画区域出现数据断层时,立即停下调整扫描角度,补充采集遗漏部位。

待同学们熟悉操作要点后,在曹老师的指导下,同学们顺利完成了古戏台藻井、额枋、立柱、戏台台面等核心结构的三维扫描,共获取有效点云数据 12 组,覆盖戏台整体结构及 20 余处关键细节构件。这些三维数据不仅能用于构建古戏台的高精度数字模型,为后续数字化复原提供基础框架;还可作为文物修缮时的结构参考,避免传统测量可能产生的误差,为古戏台的长效保护与文化传承提供了数字化技术保障。

3.古戏台数字影像采集

在完成古戏台局部构件的三维扫描后,曹明老师进一步拓展数据采集维度,带领同学们启用无人机设备,针对古戏台的整体结构开展全方位扫描记录。经过半个多小时的实践操作,同学们在曹明老师的指导下,顺利完成多段古戏台整体结构的视频采集。这些高清视频不仅直观记录了古戏台的外观形态、空间布局,还清晰呈现了屋顶檐角、立面彩画等部位的现状,为后续文物数字化工作提供了鲜活的动态影像资料,也为进一步分析戏台整体结构稳定性、制定保护方案奠定了基础。

四、其他古戏台遗迹参访

- 宁波市天一阁博物院

甬城月湖之畔,芙蓉洲的浓荫如伞,层层绿意间,一座黛瓦粉墙、飞檐翘脊的古建筑静静伫立,这便是名传天下的藏书楼 —— 天一阁。它不仅是宁波当之无愧的地标,更承载着一段跨越四百余年的文脉记忆。

天一阁始建于明嘉靖四十年至四十五年(1561-1566),历经时光洗礼,至今已走过 450 余载春秋,仍是中国现存年代最早、保存最为完好的私家藏书楼。在历史长河中,它曾获至高认可:乾隆皇帝钦定以天一阁为蓝本,修建南北七座皇家藏书楼,用以珍藏《四库全书》,天一阁的声名也由此传遍天下。

在马衙街之北的天一阁博物院内,一座始建于 1923 年的古建静静矗立,这便是与天一阁交相辉映的秦氏支祠。凡到访天一阁博物院的游客,踏入这片区域,无不被其精湛绝伦的建筑工艺所吸引,目光所及皆为匠心巧思。秦氏支祠占地面积2199.04平方米,总建筑面积2246.24平方米。整组建筑集木雕、砖雕、石雕于一体,尤以朱金木雕为特色,是近代江南传统建筑的代表作品,也是民间建筑工艺集大成之作。2001年,秦氏支祠作为国务院公布的第五批全国重点文物保护单位并入天一阁,现已成为天一阁博物院乃至宁波标志性的古典建筑群。

- 应家山陈氏宗祠

应家山陈氏宗祠堂号“发远堂”,始建于清代,现存建筑主体为清代遗构。该建筑坐北朝南,采用硬山顶结构,由门楼、勾连廊、戏台、正殿及东、西厢房组成,门楼为重檐楼房,面阔三开间,戏台为歇山顶结构,顶部设圆形藻井并使用叠涩盘筑法。建筑群中鸡笼顶由清代木匠娄宽宏参与建造,正殿采用穿斗抬梁混合式结构,梁枋保留原始彩画,东、西厢房均为双层楼房。应家山陈氏宗祠整体形制与格局保存完整,各种梁柱雕刻、绘画都很精美,具有较高的艺术价值。2007年9月5日,其被公布为第三批县级文保点。

- 崇兴庙

崇兴庙位于浙江省宁波市宁海县西店镇石家村,始建于清康熙年间,现存建筑为清道光二十一年(1841年)迁建后的遗存。该庙宇以古戏台为核心文物,其主体建筑沿中轴线布局,包含仪门、三连贯藻井戏台、勾连廊及正殿等结构。2006年5月,崇兴庙古戏台被国务院列入第六批全国重点文物保护单位,成为宁海县现存11处国保级古戏台建筑群的重要组成部分。

寺庙戏台采用三个不同形制藻井串联的独特构造,东侧与西侧藻井分别采用同心圆穹隆攒顶和八角穹隆攒顶,装饰有龙凤、蝙蝠及花卉彩画木雕,具有显著的声学功能与艺术价值。作为清代浙东地区宗教建筑与戏曲文化融合的实物见证,崇兴庙承载着石氏家族境庙祭祀与地方戏曲演出的双重功能。

实践感悟

在宁海的实践中,我深刻理解了文化遗产保护的重要性。记得走进岙胡胡氏宗祠的那一刻,目光落在古戏台穹顶的藻井时,我彻底被古人的智慧震撼 —— 层层叠叠的木构交织成精巧的穹顶,无需现代音响设备,便能让戏文声清晰传遍戏台每个角落。与匠人交流,听他细数朱砂的浓艳、石青的沉静、赭石的温润;再到亲手操作高光谱成像设备,我忽然真切感受到,科技像一双温柔的手,帮我们留住那些即将被时光模糊的细节,让古戏台的美与智慧,能跨越更久远的岁月。

离开宁海那天,我又看了一眼岙胡戏台的藻井。阳光透过透雕板洒下来,落在彩画上像碎金闪烁。这场实践让我明白,文化遗产保护从来不是 “一个人的战斗”,是汪老师这样的学者带着我们探索,是葛老师这样的匠人传承技艺,是胡先生这样的普通人守护记忆,也是我们用青春和技术添砖加瓦。未来再想起这段日子,我会记得高光谱数据里藏着的朱砂色,记得三维模型中篆刻的沟与壑,更会记得自己接过的那份责任 —— 用科技守护传统,让古戏台的故事,能在时光里一直 “唱” 下去。

——杨俊哲

岙胡村老年协会胡功芬先生送来《宁海古戏台》时的场景,时至今日回想起来,心头仍漾着一阵暖意。他翻开书页,指着岙胡戏台的老照片说 “这些故事都在书里,你们要好好研究”,沉甸甸的书本捧在手里,我摸到的不只是纸张的纹理,更是地方文化守护者的期盼。

后来我们辗转参访天一阁秦氏支祠、应家山陈氏宗祠、崇兴庙,站在一座座古戏台前,才真正读懂了:宁海古戏台从不是孤立的建筑标本。它们是浙东文化长卷里的一块块拼图,有的藏着民俗故事,有的印着时代审美,有的载着匠人巧思。而我们此刻所做的,不过是俯身拾起每一块可能褪色的碎片,小心翼翼擦拭掉时光的尘埃,让它们重新拼回文化的图景里,不被岁月吹散。

——夏志国

操作高光谱和三维扫描设备的时间,是我最有成就感也最忐忑的时刻。曹明老师教我们扫描彩画时反复强调 “精准”。我和队友分组采集彩画数据,为了避免遗漏额枋上的彩画细节,我们站在戏台上调整角度,汗水浸湿了衣服也不敢分心。当看到终端上生成的点云模型一点点勾勒出戏台的细节,我明白了 “数字化保护” 的意义:它从不是对文物的简单复刻,而是用技术为时光里的瑰宝留下一份 “永恒备份”。那些可能被梅雨侵蚀、被岁月磨淡的彩画,那些藏在木构里的匠人巧思,从此能在数据的世界里,永远保持着初见时的鲜活。

后来才明白,高光谱仪记录的不只是颜料的光谱数据,更是彩画从绘制到留存的 “生命轨迹”;三维扫描仪捕捉的也不只是木构的形态,更是古人计算与设计的 “匠心密码”。而当地匠人手里研磨的矿物颜料、口中代代相传的工艺经验,恰是让这些冰冷数据 “活” 起来的灵魂,二者相融,才是对古戏台最好的守护。

——吴东卓

(文字/夏志国

图片/杨俊哲

审核/程圩

部分文字内容来源于网络)