正值中国共产党成立一百周年,为响应西北工业大学“感悟时代脉搏、传承革命薪火、勇担强国使命,在社会实践的熔炉中受教育、长才干、做贡献”的有力号召,西北工业大学化学与化工学院“追思百年路,居赣觅初心”实践队来到井冈山开展“点亮红色中国”专题实践。

此间盛世,人民奋斗已久;此前先贤,精神贯穿百年。为了使本实践更有意义,让队员们更深入学习红色文化与先贤精神,日前,“追思百年路,居赣觅初心”实践队寻访了曾志老前辈的曾孙蔡军先生,慢慢走进先贤的传承故事。

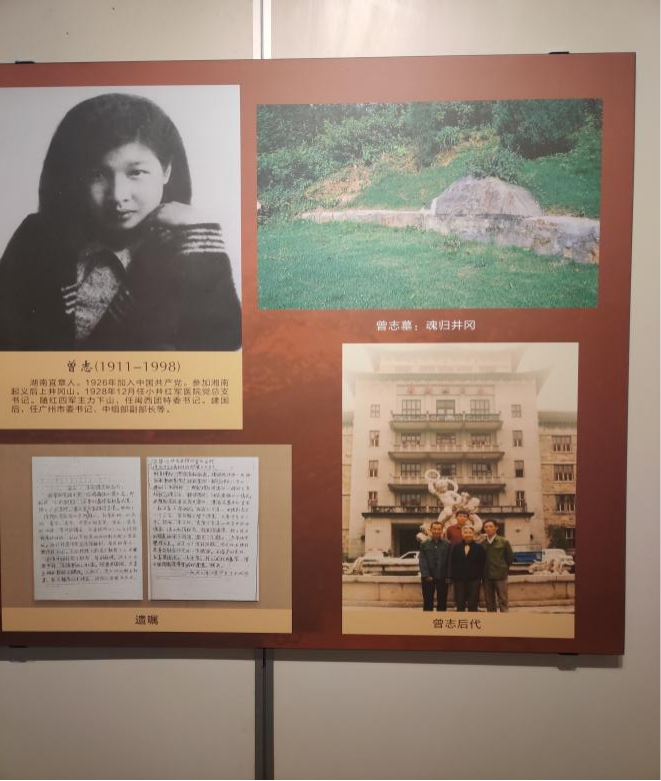

曾志老前辈原名曾昭学,1911年4月4日出生于湖南省宜章县。1928年随毛主席上井冈山进行革命斗争。同年11月初,蔡先生的爷爷出生在井冈山,不久曾志便参与建设小井医院的活动。产后26天,劳动中的曾志收到纸条,让她前往茨坪,第二天便随军转移,孩子被寄养于王佐部队十连长石礼保家中。不久,国民党上山围剿,小井医院(现小井烈士陵园所在地)一百三十余红军及石礼保夫妇牺牲。石礼保的岳母将曾志的儿子带大,直到1951年,母子重逢。当时曾志任广州电力局局长,久别重逢,想带儿子往广州生活,但她儿子拒绝了,因为此时养育他的老人已双目失明,他想为老人养老送终。

当谈及曾志前辈对蔡先生家风与立身的影响时,他说,这都是从为人处世的细节点滴中慢慢感染的。在1985年10月底,曾志已经退休,有更多时间和家人在一起,于是他爷爷带上他父亲和他叔叔前往北京看望太奶奶。他父亲早已了解到曾志在北京当大官,想借此改善家人在农村的穷困生活。他父亲本来认为,曾志住的地方应当富丽堂皇,但是一到却发现非常简朴,除书之外,别无长物,吃饭时,每顿都是四菜一汤,为进一步减少浪费,还把每天支出详细记录。当时我国仍处于计划经济体制下,要有城市商品粮户口才有粮票、肉票,才能进城务工,于是他父亲想让曾志帮忙解决商品粮户口问题,但是被一口回绝——她说:“我是一个革命的幸存者,你们也都是。作为咱们家的孩子,不要贪图享受,更应该懂得回报。”

蔡先生说,他其实很理解太奶奶的做法,他说,就像太奶奶说的一样,她是革命的幸存者,仅从井冈山上的烈士陵园看,有四万余红军战士为了今天牺牲,而其中和他太奶奶一样有名字留传、有后人祭拜的,仅存万余。如果曾志随意为后人开方便之门,那对其他人的后人何其不公?而且这也与曾志的原则,与我们党的信条相冲突。当然,曾志也不是不为后人着想,90年代初,她让蔡先生的妹妹去北京读书,一应开销与零花钱都是曾志提供,让蔡先生的叔叔学开车,获得技能,这些帮助都是长辈对晚辈的、不违背组织原则的。

当提及曾志参加革命的初心时,蔡先生说,当时曾志家庭条件比较好,得以进入女子学校,较早地接触了先进思想。后来进入衡阳农民运动讲习所,又进一步接触了马克思主义,加入了中国共产党。在党期间,她亲眼见到了中国黎民的各种艰难困苦,于是立志改变这个状况,同时将名字由曾昭学改成曾志。

最后,实践队谈及现在的井冈山与精神传承,蔡先生说,现在常常有全国各地的队伍来井冈山学习,他太奶奶的故事也常常被提及,他也从小和他女儿讲曾志的故事,他的大女儿被取名为小井,以纪念红军先辈长眠之所。而小女儿在读小学,学校有一座红色长廊,她也经常给外地来学校学习的师生讲曾志的故事。红色精神正在当下,烧成一片绵延不绝的星火,向每一位来客发散着光芒与力量。

一番畅谈,实践队员们频频点头,若有所思。中华民族从神州陆沉到复兴伟业,从内忧外患到国泰民安,正是因为有着一位位曾志在自己的岗位上不忘初心立志为民,正是因为有着这红色精神振兴国魂扬正民心。队员们纷纷表示对老一辈共产党人有了更深刻的理解,对今后自己要成为的人有了更切实的感悟,受益匪浅。

青山何幸埋忠骨,英魂肝胆照千秋。此间盛世,已如先辈所愿,但强国之路,我们仍需向前。经过此次寻访,实践队不仅寻觅到了先辈的初心,也传承到了先辈的精神,实践队员们更加坚定了为中华民族伟大复兴而努力奋斗的决心,将红色精神刻入自己的灵魂。

(图/熊震宇 审核/张轩 王兆旭)